Googleの大規模調査により判明した、「成果を出すチーム」の最重要要素について

はじめに:本コラムで得られる知見

本コラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。

白梅経営パートナー・代表の吉野眞也と申します。

このコラムでは、Googleが行った大規模調査をもとに、チームの成果を高めるために必要な要素や、リーダーが取るべき具体的な行動についてお伝えします。少しでもご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。

<本コラムで得られる知見>

・Googleが「成果を出すチームの条件」を解明するために行った大規模調査の結果

・成果を高めるうえで欠かせない「心理的安全性」の重要性

・チームの生産性を高めるために、リーダーが実践すべき具体的な行動

<本コラムの目的>

本コラムは、中小企業の経営者や役員層の方々に向けて、「心理的安全性」の重要性をご理解いただき、自社の組織を活性化させて成果や生産性の向上につなげていただくことを目的としています。

※本コラムは5分程度でお読みいただけます。

こんなお悩みはありませんか?

早速ですが、こんなお悩みはありませんか?

- 会議で質問しても、メンバーから意見がほとんど出てこない

- 新しいアイデアを提案する人が少なく、いつも同じやり方で進んでしまう

- 部下のミスに気づいたとき、本音を伝えると関係が悪くなりそうで指摘しづらい

- チーム内にぎくしゃくした雰囲気があり、相談しにくい

- せっかく採用した若手が、数年以内に辞めてしまう

このような職場の雰囲気が定着すると、良くも悪くも「事なかれ主義」の仕事の進め方となり、社員の成長も停滞気味となってきます。

しかし、ビジネス環境は常に大きく変化しています。

外の世界がめまぐるしく動く中で、社内だけが現状維持にとどまってしまうと、やがてチームの成果や生産性にも大きな影響が及びかねません。

「もっと意見を出してほしい」「協力し合える関係を築きたい」と願っていても、現場の空気が変わらないままでは、なかなかうまくいきません。

では、どうすればチームが活発に意見を交わし、協力しながら成果を上げられるのでしょうか。そのヒントとなるのが、次章でご紹介するGoogleが行った大規模調査の結果です。

Googleが行った「効果的なチームに関する研究」

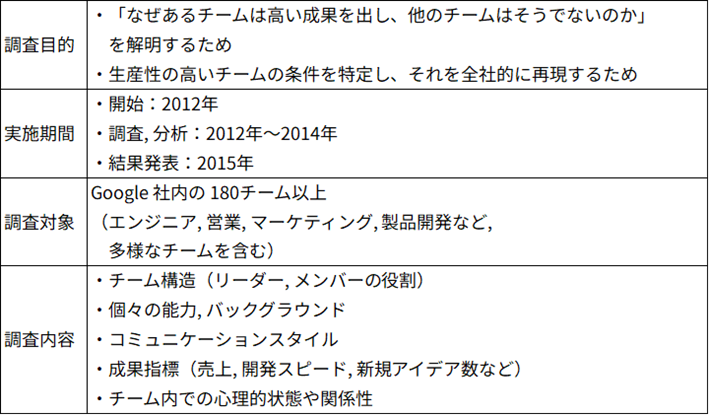

Googleは、「効果的なチームに関する研究」として、Project Aristotle(プロジェクト・アリストテレス)という大規模な調査を行いました。調査の概要は次のとおりです。

出典:筆者作成

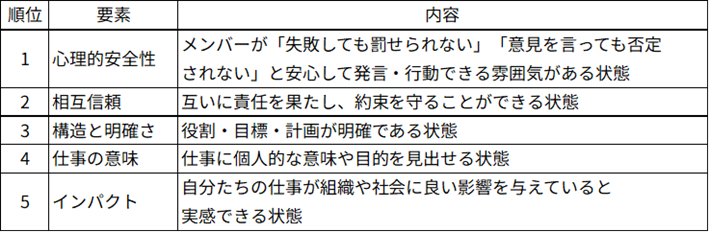

そして最終的に、チームの成果を高めるカギは「チームの環境・雰囲気」であると結論づけました。特に重要なのは以下の 5つの要素です(重要度順)。

出典:筆者作成

本コラムでは、上記Googleの調査で最も重要と結論づけられた「心理的安全性」について、ここから詳しくご紹介していきます。

「心理的安全性」とは?

「心理的安全性」は、ハーバード大学(ビジネス・スクール、組織行動学)のエイミー・エドモンドソン教授が1999年に提唱したものです。「心理的安全性が高い状態」とは、「チームのメンバーが、自分の考えや気持ちを安心して表現できる雰囲気があること」を指します。

具体的には、次のような状態です。

- 発言してもバカにされない、否定されない

- 失敗やミスを責められず、学びとして共有できる

- 困ったときに助けを求めても恥ずかしくない

- 上司や同僚に意見を言いやすい雰囲気がある

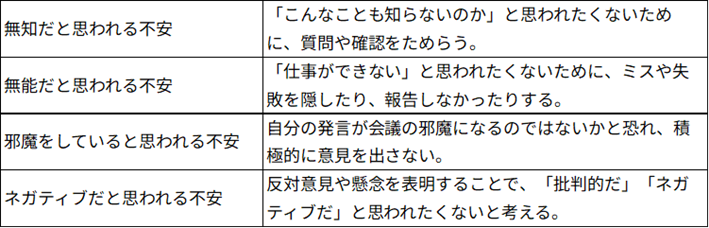

逆に言うと、心理的安全性が低い状態では次のような不安が生じやすくなります:

出典:筆者作成

これらの不安から、メンバーは本来の自分を偽ったり、発言を控えたりするようになり、結果としてチーム全体のパフォーマンスや成長が阻害されてしまいます。

一方で、心理的安全性が高いチームは、成果が高くなる、生産性が向上する、離職率が低くなるなどのメリットがあります。

心理的安全性を高めるために、リーダーが取るべき行動について

では、どうすればこの「心理的安全性」を高めることができるのでしょうか。そのカギは、リーダーの行動にあります。ここで言うリーダーとは、経営者、部門長、チーム長など、組織やチームの長として部下を導く立場にある方すべてを指します。

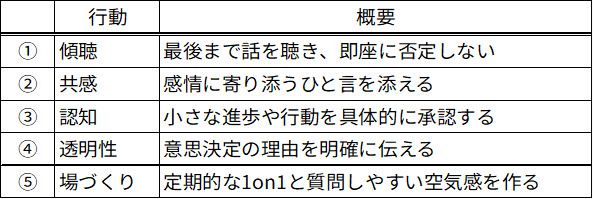

リーダーが意識すべきポイントは、次の5点です。

出典:筆者作成

この5点を、もう少し詳しく解説していきます。

① 傾聴 ― 最後まで話を聴き、即座に否定しない

部下が意見や提案をしたとき、あるいは失敗したとき、頭ごなしに否定するのではなく、まずは最後まで話を聴くことが大切です。「なぜそう思ったのか」、「なぜその行動を取ったのか」という背景まで理解する姿勢を持ちましょう。

このとき、相手の意見や行動を善悪で判断せず、一度ありのまま受け止めることがポイントです。

② 共感 ― 感情に寄り添うひと言を添える

話を聴き終えたら、部下の感情に寄り添う言葉をかけましょう。例えば「なるほど、君の言いたいことは分かったよ」や「大変だったね、よく頑張ったね」などです。

この共感のひと言を先に置くかどうかで、その後のコミュニケーションの印象は大きく変わります。

たとえ最終的に意見を採用しなかったり、失敗の原因を伝えたりする場合でも、部下は「自分を理解してもらえた」と感じやすくなります。

③ 認知 ― 小さな進歩や行動を具体的に承認する

部下の努力や工夫を具体的に見つけて承認することが大切です。成果が出たときだけでなく、成果に至らなかった過程(努力・工夫・挑戦)も評価しましょう。例えば「作ってくれた資料、グラフがとても分かりやすかったよ」や、「あの場面で○○と発言できたのは良かったね」といった具合です。

努力や挑戦を認めてもらえることで、部下は「失敗しても大丈夫」と思え、次の挑戦への意欲が高まります。

④ 透明性 ― 意思決定の理由を明確に伝える

リーダーとして意思決定を行ったときは、「何を決めたか」よりも「なぜそう決めたか」を部下に伝えることが重要です。例えば、「顧客ニーズの変化に対応するため、A案からB案に変更します。市場データではB案の方がニーズが高いことが分かったからです。」

と説明すれば、部下は納得感を持って行動できます。

一方で、理由が曖昧なまま方針転換をすると、「気まぐれで振り回されている」と感じ、部下のモチベーション低下につながります。

⑤ 場づくり ― 定期的な1on1と質問しやすい空気感を作る

これまで部下が意見を言いづらい環境だった場合は、まず部下に「意見を出す経験」を積ませることが大切です。定期的な1on1(1対1の面談)を設定し、部下の意見や考えを引き出しましょう。

面談の中で①傾聴、②共感、③認知を実践することで、「自分の意見を言ってもいいんだ」という土壌が育ちます。さらに、日常の会話でも「君はどう思う?」と問いかけるだけで、意見を引き出しやすくなります。

こうして部下が「自分にも発言権がある」と認識すると、課題発見への意識が高まり、業務への主体性も生まれます。

おわりに:行動が組織を変える

以上、リーダーが少し意識して行動を変えるだけで、職場の心理的安全性は高めていくことができます。成果や生産性の向上は、個々の能力だけでなく、社員が安心して意見を出し合える環境づくりによっても実現できます。一人ひとりが前向きに挑戦できる組織に変われば、チーム全体の成果は自然と高まります。これは、Googleの大規模調査でも明らかにされていることです。

大切なのは、大きな変革だけでなく、今日からできる小さな一歩です。

ぜひ、このコラムを読み終えた本日から、行動を起こしていきましょう!!

参考文献:

- Google re:Work “Understand team effectiveness”

https://rework.withgoogle.com/intl/en/guides/understanding-team-effectiveness?utm_source=chatgpt.com - DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー 「心理的安全性とは何か、生みの親エイミー C. エドモンドソンに聞く」

https://dhbr.diamond.jp/articles/-/9408

CONTACT US お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お問い合わせに対してコンサルタントが

ヒアリングにうかがいます

Tel. 06-6809-5592

受付時間 平日 9:00〜17:00