- 元公務員×診断士×技術士が視る - 大阪の都市計画と中小企業経営

はじめに|都市計画と企業経営

なぜ、都市計画が重要なのか

私は、19年間、公務員として都市計画・まちづくりに携わる中で、行政計画が企業経営に与える影響を強く感じてきました。

中小企業の経営は、日々の市場動向や競合、技術革新といった短期的な要因だけでなく、事業の基盤となる「都市」そのものの変化に大きく左右されます。特に、大規模なインフラ整備や土地利用の転換は、企業の立地戦略、サプライチェーン、人材確保、そして顧客動向に直接的な影響を及ぼします。

しかし、多くの経営者は都市計画を「行政の専門領域」と捉え、自社の経営判断に積極的に取り入れる機会が少ないのが現状ではないでしょうか。

都市計画は、長期的なインフラ整備の方針や土地利用の規制、人口動態の誘導など、企業の事業環境を根底から変える力を持っています。

都市計画という「強大な外部要因」を適切に理解し、それを経営戦略に織り込むことで、企業はより本質的で持続可能な成長を実現できる可能性があります。

大阪まちづくりのグランドデザイン|企業成長を“都市形成”とつなげる視点

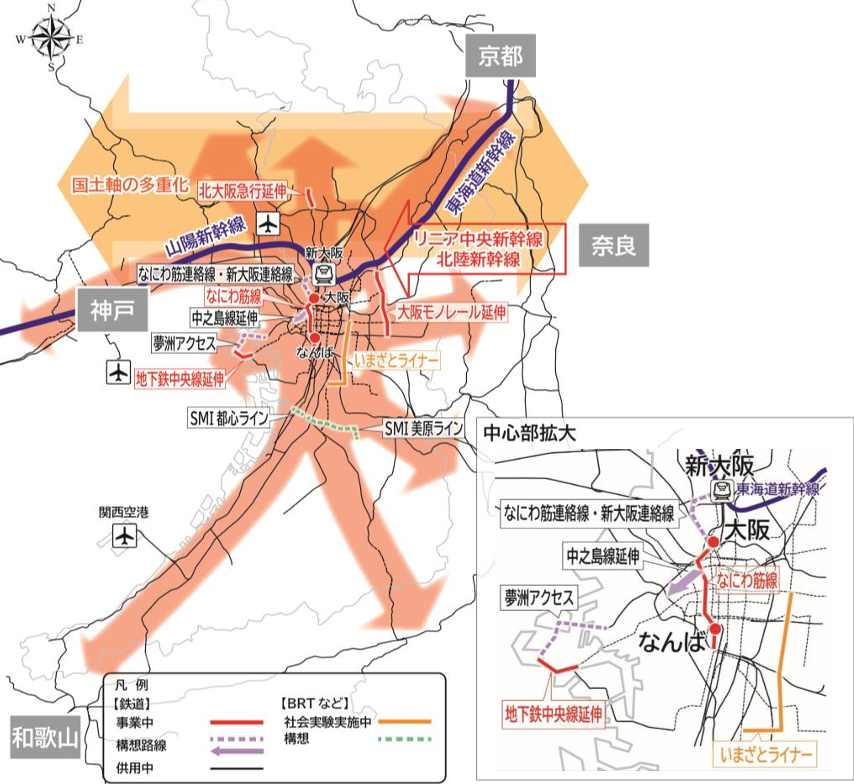

大阪府・大阪市・堺市が一体となって策定した「大阪のまちづくりグランドデザイン」は、2050年の大阪都市圏が目指す将来像を示す羅針盤です 1。これは、今後の都市活動の方向性、投資の集積地、交通・人流の変化など、企業の経営判断に中長期的に影響を与える重要な指針となります。

大阪の成長・発展に向けたイメージ

引用:大阪府・大阪市・堺市(令和4年12月)「大阪のまちづくりグランドデザイン」

このグランドデザインが描く未来の大阪は、大きく3つの柱で構成されています 1。

- 「イノベーティブな大阪」: 世界のビジネスを牽引する国際都市として、新たな技術やビジネスが生まれ、多様な人材が集まる場所。

- 「ウェルビーイングな大阪」: デジタル技術を活用し、誰もが健康で豊かに生活できるスマートで暮らしやすい都市。

- 「サスティナブルな大阪」: 災害に強く、脱炭素社会や循環型経済をリードする、安全で持続可能な都市。

企業の事業がこれらの都市の目標と連携することで、新たな市場機会の創出、ブランドイメージの向上、優秀な人材の確保といった、持続的な成長に繋がるメリットを享受できる可能性があります。企業経営を「まちの未来への投資」と捉える視座の転換が、企業の成長と都市の発展を両立させる鍵となります。

いま大阪で起きていること |産業用地不足と都市のスポンジ化

現在の大阪は、土地利用に関して二つの大きな課題に直面しています。

深刻な産業用地不足と成長企業の課題

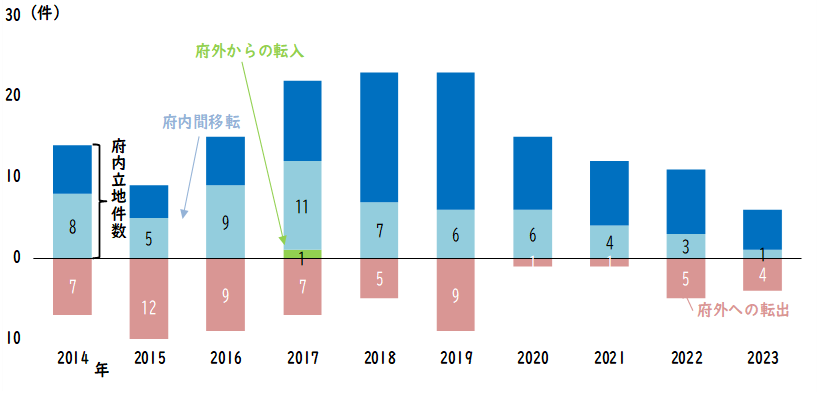

大阪府内では、府外への工場移転件数を上回る数の工場立地が続いています。しかし、その多くは府内における工場の新設や移転・増設であり、地域内での再配置に過ぎません 2。

一方で、事業拡大を目指す成長企業にとって、大阪圏における産業用地の不足は深刻な障壁となっています 3。特に、5,000㎡規模以上の工場・倉庫・研究施設用地を府内で確保することは非常に困難であり、やむなく近隣府県への移転を余儀なくされる企業も少なくありません 1。こうした動きは、大阪における経済成長の機会を逃すばかりか、地域コミュニティや既存のサプライチェーンの分断・弱体化にもつながる恐れがあります。

このような産業用地不足の解消は、成長企業の定着支援や大阪経済の持続的発展にとって、喫緊の課題となっています。

大阪府内の工場立地件数の推移

引用:2024年度版なにわの経済データ(大阪府)

住宅用地の市街化区域拡大の制約と既存ストック活用の重要性

一方で、日本全体で進行する人口減少・少子高齢化は、大阪においても例外ではなく、その影響は都市構造にも及んでいます。特に、中心部や郊外において空き家や空き地が点在する「都市のスポンジ化」が顕在化しています 4。

このような人口減少局面においては、国や府による人口フレームの制約のもと、住宅用地として市街化区域を大規模に拡大することは、制度上も政策上も見込まれません。むしろ、既存の低・未利用地や空き家、空き店舗といった都市ストックを有効活用し、都市機能の再集積・再編を図る視点が、今後一層重要となります 4。

この土地利用のジレンマを理解し、企業が地元大阪に「残れる」選択肢、さらには成長できる機会を提示できる支援が今、求められています。

投資判断に“都市計画”を織り込む |企業の未来を拓く戦略的視点

企業の設備投資や移転、新規事業展開といった重要な投資判断において、都市計画の視点を組み込むことで、その質を向上させることができます。

なお、企業が商業系か工業系かによって、注視すべき都市計画情報はやや異なります。以下では、商工共通で押さえておきたい交通・人流・インフラ動向に続き、商業系・工業系それぞれの視点での情報を整理します。

将来の交通・人流・インフラ整備動向の把握(商業・工業共通)

大阪では、リニア中央新幹線や北陸新幹線、なにわ筋線、地下鉄中央線夢洲延伸など、広域交通インフラの整備が進められています。これらは東京・名古屋・大阪の三大都市圏が一体化された大都市「スーパー・メガリージョン」の西の核として、大阪の国際競争力を高める重要な施策です。

交通インフラの整備は、人・モノ・情報の流れを活発化させ、交流人口や関係人口の拡大にもつながります 。特に主要駅周辺や拠点エリアでは、人流の変化に伴い新たなビジネスチャンスが生まれることが期待されます。

さらに、AIターミナル、MaaS(※)、空飛ぶクルマといった次世代技術の導入も進み、物流や観光、サービス業などに新たな可能性をもたらしています。

※MaaS・・・Mobility as a Serviceの略。公共交通機関やタクシー、レンタカー、シェアサイクルなど様々な移動手段を組み合わせて、検索や予約、決済などをアプリで一括して行えるようにするサービス。

企業は、こうした変化を先取りし、「未来の移動」や「未来の物流」に対応した戦略を検討することが求められます 1。

交通ネットワーク等の充実

引用:大阪府・大阪市・堺市(令和4年12月)「大阪のまちづくりグランドデザイン」

加えて、企業立地や設備投資の検討にあたっては、防災・減災を事前に組み込む「防災の主流化」を意識することが重要です。災害イエローゾーンやレッドゾーン(※)の把握を通じて、自然災害リスクを軽減できる立地計画を立てることは、単に自社の事業継続性を高めるだけでなく、サプライチェーン全体の強靱化にもつながります。

※イエローゾーン・・・土砂災害警戒区域、浸水想定区域(想定最大規模降雨に基づく想定浸水深3.0m以上)。

※災害レットゾーン・・・災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊対策区域、土砂災害特別警戒区域。

立地適正化計画の読み解き方と企業への示唆(主に商業向け)

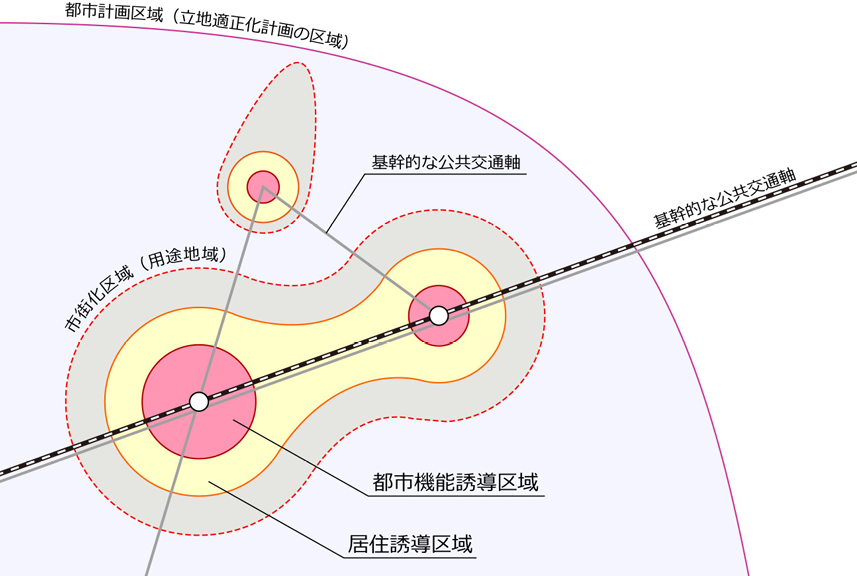

立地適正化計画は、人口減少社会において持続可能な都市構造を再構築するために策定されるマスタープランです。居住機能、医療・福祉、商業、公共交通といった都市機能を、一定のエリアに誘導・集約することで、都市の「コンパクト・プラス・ネットワーク」化を図ることを目的としています 4。

- 居住誘導区域:おおむね鉄道駅などの交通拠点から2km圏内を目安に設定され、居住人口の維持・誘導を図る区域

- 都市機能誘導区域:同拠点からおおむね800m圏内を目安に設定され、主に医療・福祉・商業などの都市機能を集積させる区域

立地適正化計画制度のイメージ

引用:国土交通省都市局都市計画課(令和7年4月改訂)「立地適正化計画の手引き【基本編】」

この計画は、都市機能の「選択と集中」を促すものであり、区域の内外によって企業の事業環境に格差が生じ、経済活動の二極化を加速させる可能性があります。

- 誘導区域内のメリット

公共交通や医療・商業施設、行政サービスなどの利便性が高まることで、従業員の通勤や顧客の来訪が容易になります 3。また、都市機能の集積により企業誘致や投資促進、地域経済の活性化が期待されます。 - 誘導区域外のリスク

インフラや生活サービスの水準が相対的に低下する可能性があり、不動産価値の下落や空き家・空き店舗の増加が懸念されます。来店型の商業や地域密着型サービス業においては、立地判断に一層の慎重さが求められます。

企業の事業がどの区域に属するか、あるいは属する予定かを確認し、それぞれの状況に応じた戦略を立てることが重要です。例えば、区域ごとの立地戦略と主な影響要因の整理の例として次のような考え方ができます。

- 都市機能誘導区域:中心地立地/交通結節点型立地

→ 地価の影響が大きく、再開発や規制との関係を見極めた戦略が必要。 - 居住誘導区域:住宅地立地(生活密着型)

→ 商圏人口の変動が主要因。日常利用を見込む業態との相性が良い。 - 誘導区域外:郊外・ロードサイド型立地

→ 人口減や交通インフラの変化に左右されやすく、交通量に依存する形態。

大規模産業用地形成の最新情報と土地区画整理事業の活用(主に工業系向け)

大阪府では、ECの普及に伴う物流ニーズや、府内での工場の建替などに伴う産業用地の需要の高まりに対応するため、新たな産業・物流用地の創出を推進しています 1。

主要な産業用地開発プロジェクトとしては、

- 新名神高速道路のICに隣接し、ライフサイエンスや物流拠点を目指す彩都東部地区(茨木市) 3

- 港湾に隣接し物流・製造業用地の公募が進むちきりアイランド(阪南港阪南2区)3

- 新名神IC至近で北大阪急行延伸の恩恵を受ける箕面森町(箕面市) 3

- 泉大津フェニックス(汐見沖地区)や岸和田旧港地区

などで事業用地の公募が予定されています。

これらの大規模産業用地の形成には、土地区画整理事業が主要な手法として活用されています 3。しかし、企業が投資判断を下すために要する時間に対して、公募期間は短く、十分な準備期間が取れないのが実情です。そのため企業は、対象となる産業用地がどのような産業分野を想定しているのかを早期に把握し、工場移転などの大規模な設備投資に向けて、数年程度前から近隣の整備計画や自社との適合性を見極めておく必要があります。

こうした準備を通じて、単なる「場所の確保」ではなく、「将来の産業クラスター(※)への戦略的参入」という中長期的な視点での立地判断が可能となります。

※産業クラスター・・・特定の地域に、関連する企業や研究機関などが集積し、競争と協力を通じて新たな価値を創出する状態

おわりに|持続可能な企業と都市

企業は、都市という大きな環境の中で活動する一員であり、その健全な発展は都市の未来とも深く関わっています。そして、都市が持続可能であることは、企業が安心して成長していける土台にもなります。こうした関係性を少しずつでも意識していくことが、これからの企業経営には求められていくのではないかと感じています。

私自身もまだまだ勉強の身ですが、中小企業診断士として、都市計画やまちづくりの視点を取り入れながら、企業と地域の両方にとってプラスになる支援ができるよう努めていきたいと思っています。

大阪は人口減少や都市間競争といった課題を抱えていますが、企業が経済活動を通じて地域に貢献し、その成果が都市全体に広がっていく――そんな好循環を支える立場でありたい。

SDGsやカーボンニュートラルといった社会的な目標とも重ねながら、企業と都市の未来を結ぶ“橋渡し”のような存在になれるよう、実践を重ねていきたいと考えています。

参考文献

- 大阪のまちづくりデザイン – 大阪府, 2025年8月 1日アクセス

https://www.pref.osaka.lg.jp/o140020/keicho/osaka_machi_portal/index.html - 2024年度版なにわの経済データ- 大阪府, 2025年8月 1日アクセス

https://www.pref.osaka.lg.jp/o110010/aid/sangyou/naniwa2024.html - 産業用地等のご紹介 – 大阪府, 2025年8月 1日アクセス

https://www.pref.osaka.lg.jp/o110030/ritchi/yochi/index.html - 立地適正化計画の手引き【基本編】 – 国土交通省, 2025年8月 1日アクセス

https://www.mlit.go.jp/en/toshi/city_plan/content/001741220.pdf

CONTACT US お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お問い合わせに対してコンサルタントが

ヒアリングにうかがいます

Tel. 06-6809-5592

受付時間 平日 9:00〜17:00