診断士業務における生成AI活用 ~AIと人の共働・役割分担で高める支援の質~

中小企業診断士の久保井篤史と申します。大学卒業後、大手コンピュータ会社にて営業・企画・業務改革に従事した後、2019年に独立開業しました。現在は中小企業の経営計画策定や創業支援、企業研修に携わり、直近では生成AIを業務に積極的に活用しています。本稿では、診断士業務におけるAIと人の役割分担、そして両者の共創による可能性について考察します。

本コラムの内容は2025年9月時点の情報を反映しています。AI技術や関連制度は急速に変化しているため、実際にご活用の際は最新情報をご確認いただくことをお勧めします。

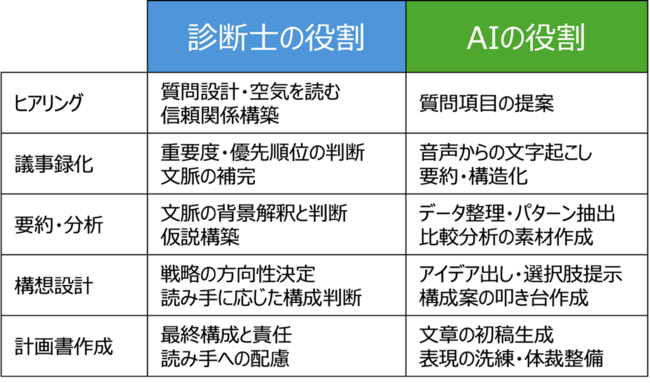

近年、生成AIの進化により、わたしたち診断士業界でも、事業計画などの支援業務においてもツールとしてのLLM(大規模言語モデル)が本格的に活用されはじめています。中小企業診断士として、経営者の構想整理や各種計画書作成に関わる機会が多いなか、AIとの役割分担をどう設計すべきかは、今後の実務において見過ごせない論点になりつつあります。

今回は中小企業診断士向けに、「診断士における生成AI活用」をテーマに、特に診断士業務の中でも「事業計画書の作成」を例にしてお話していきます。

例えば、事業計画書を作成する場合に、ChatGPTに「事業計画書を書いてください」と入力すれば、ある程度の構成案はすぐに得られます。項目も整っていて、数値もそれらしく、トーンも無難にまとまっています。AIの進化によって、こうした「書ける状態」には誰もが到達しやすくなりました。

生成AIの台頭により、このように「文章を生み出す」こと自体は誰にでもできる時代になりつつあります。

しかし、情報を並べるだけでは読み手に伝わらない場面が増えています。何を主張の軸に置き、どの順で展開し、何をあえて語らないか――そうした“構成の設計”は、いまだに人間が担う領域です。

わたしはこのような役割を、「構造を預かる力」と呼びたいと思います。単に書くのではなく、出力された素材をどのように位置づけ、組み直し、意味の流れとして整えるか。その構造設計に責任を持つことこそが、人間の仕事だと考えています。

「構成」までを誰が担うのか

生成AI、特にLLM(大規模言語モデル)は、与えられたテーマに対して大量の文章を即座に出力する力を持っています。しかし、出力された文章はあくまで“素材”にすぎません。見た目には整っていても、読み手にとって本当に必要な情報に絞り込まれているか、あるいは読み手の立場や背景を踏まえた構成になっているかといった点では、注意が必要です。

たとえば、ある計画書で売上計画と資金繰りの両方を説明しなければならないとします。このとき、どちらを先に配置するか、どのような順序で納得感を作るかといった判断は、読み手の期待や文脈によって変わってきます。金融機関に向けるなら資金の流れが先で、社内向けなら成長戦略を先に語る方が効果的かもしれません。こうした「構成の意図設計」は、AIには担えません。

また、「あえて語らない」判断も構成に含まれます。数値が仮置きでしか出せないなら、詳細を語るより方向性や前提条件を丁寧に描いた方が説得力を持つこともあります。そうした引き算の判断もまた、人間ならではの差配です。

さらに言えば、構成の仕事とは「情報の順番を決めること」ではなく、「誰に、何を、どう納得させるか」という意図の設計そのものです。たとえば、情報をどれだけ“濃淡つけて語るか”、あるいは“あえて触れないことで何を示唆するか”といった配慮も、すべて構成に含まれます。

ここで重要なのは、「誰が読み手か」を決めるのも構成の一部だということです。AIの生成文は“平均的な読み手”を想定していますが、実際には金融機関、社内の経営層、支援機関など、相手によって納得の論点はまったく異なります。相手を想定した語りの設計は、人間の手に委ねられています。

また、構成には「ストーリー性」や「温度感」をどう持たせるかといった観点も含まれます。なぜこの事業をやるのか、どんな試行錯誤が背景にあるのか。こうした物語をどこに差し込むかも、AIでは担えない構成判断です。

このように構成とは、単なる情報整理ではありません。情報をどう見せるかだけでなく、何に重みを置くか、どんな順番で語れば読み手が納得するか――そうした判断の集積です。そしてそれを担うのが、「構造を預かる力」だと、わたしは考えています。

無料ツールでも、ここまでできる

とはいえ、生成AIが有能な支援者であることに変わりはありません。とくに情報収集や構造整理といった「素材づくり」の段階では、必ずしも高額なサブスクリプション契約が必要なわけではなく、無料でも十分に使えるツールが増えてきています。

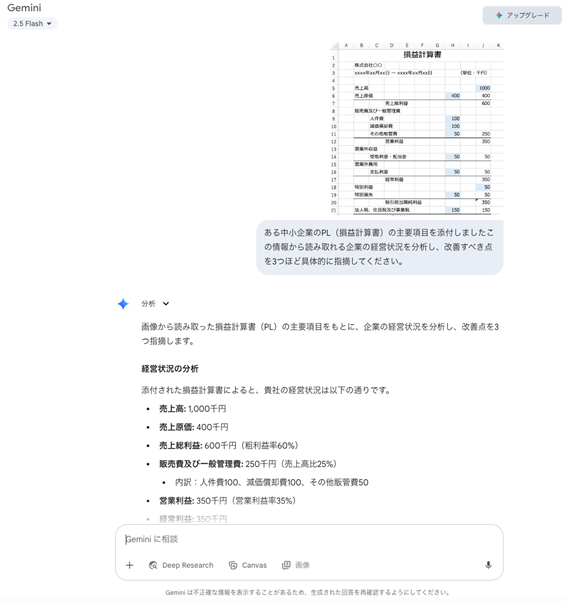

たとえば、GoogleのGeminiは要約・翻訳・文書の整形といった作業系用途に優れており、しかも画像や表などのファイルをそのまま読み込めるマルチモーダル対応が、無料プランでも利用可能です。テキストだけでなく、画像・PDF・表データを読み取らせて処理できる点は、実務における柔軟性を大きく高めてくれます。トークン制限も比較的ゆるやかで、長文処理にも強いのが特長です。

出典:Geminiの画面キャプチャー

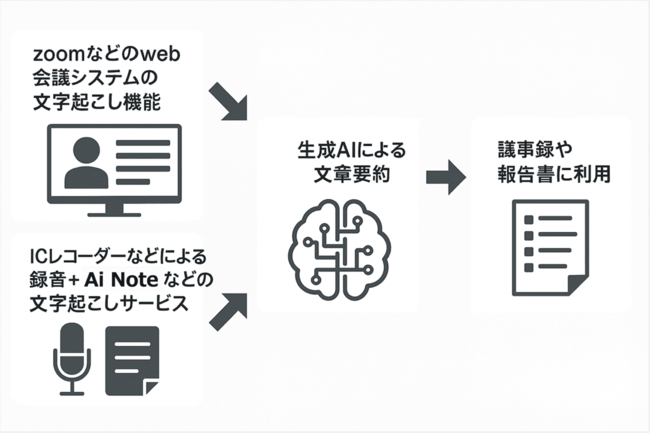

また、議事録づくりの文脈でも、無料で使えるAIツールは充実してきています。たとえば、Zoomには自動文字起こし(字幕)機能が標準搭載されており、録音とあわせて活用すれば、会話内容をテキストで確認することができます。さらに、LINE WORKS社の「AI Note」など一部の国産サービスでも、無料プランの範囲で簡易的な文字起こし機能を試すことが可能です。

こうした無料の文字起こし機能で得られたテキストを、Geminiに貼り付けて要約や整形を指示するだけで、議事録のドラフトはスムーズに作成できます。たとえば「この文字起こし内容を3行に要約してください」「誰が何を言ったかを項目ごとに分けてください」といった指示も、無料プランの範囲で十分にこなせます。

中小企業診断士にとって、ヒアリングの記録をもとに計画書や報告書の“素材”を生成する場面は多くあります。録音→文字起こし→AIによる要約という一連の工程は、無料ツールだけでも十分に実用段階にあると言えるでしょう。

図表2:生成AIを用いたヒアリングから報告書までの自動化の流れ

出典:筆者のアイデアを生成AIにて生成

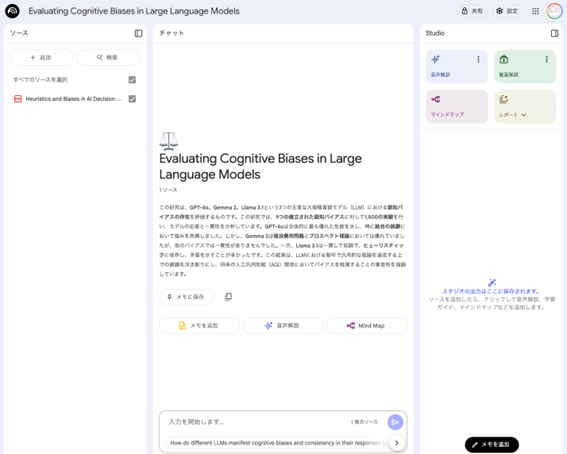

さらに、Googleが無料提供しているNotebookLMというツールも実務支援に有効です。NotebookLMは、あらかじめ自分でアップロードしたPDFやテキスト、Googleドキュメントなどをもとに、AIと対話しながら情報を整理・検索・要約できる「自分専用のAIノート」です。インターネット検索と異なり、自分の資料だけをもとに、出典付きで回答してくれるのが特長です。

たとえば、初回訪問時のヒアリングメモや調査シートを読み込ませておけば、「○○社の強みと課題を簡潔にまとめてください」といった問いかけに対して、関連する記述とともに要約してくれます。議論の土台や報告書の下書きづくりとして、大いに活用できる場面があるはずです。

こうした作業を通じて、事前準備や一次情報の整理にかかる時間を大幅に短縮することができます。しかもNotebookLMは、現時点ではGoogleアカウントがあればすぐに利用でき、特別な設定や登録も必要ありません。

出典:NotebookLMの画面キャプチャー

こうした無料ツールの活用により、診断士の業務も着実に効率化が進められますが、実はこのようなAI活用は、私たちだけでなく事業者側でも静かに始まっています。

最近では、「AIエージェント」と呼ばれる、ユーザーの指示に応じて自動的に資料や文章を作成してくれる支援ツールも増えてきています。たとえば、GensparkやGammaのようなAIエージェントを使えば、スライドのたたき台は、誰でも数分で作成可能です。

生成AIやAIエージェントを試しに使ってみたという事業者も増えており、使っていないのは診断士であるわたしだけだったという状況さえ見えはじめています。

私たちがまずAIに触れ、その挙動や限界を知っておくこと。それが、次の段階で事業者の支援に進むための準備になるはずです。

構想とAIを行き来する「往復運動」

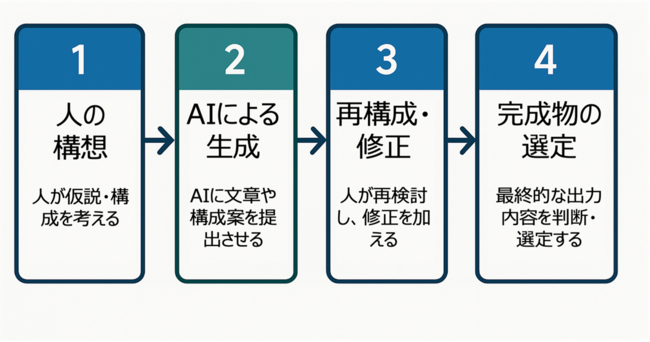

わたしが推奨しているのは、AIとの“往復運動”を前提とした使い方です。一度で「正解」を求めるのではなく、人間の構想とAIの出力を行き来しながら、納得できる内容に仕上げていくプロセスです。

Geminiも優秀ですが、たたき台の精度や対話の柔軟性では、ChatGPTのほうが実務向きだと感じています。わたし自身も、構想段階の対話にはChatGPTを課金したうえで利用しています。

ステップ① ChatGPTでたたき台をつくる

まず、「〇〇について事業計画のたたき台を作ってください」といった簡潔な指示(プロンプト)を出して、ChatGPTに文章を生成させます。ここで大事なのは、最初から完成度を求めすぎないこと。あくまで“素材”として使う意識で接すると、生成文の扱いがぐっと楽になります。

ステップ② 納得できるまで修正を繰り返す

出力された内容を見ながら、自分の構想と照らし合わせて修正を加えていきます。要点を足したり、順序を入れ替えたり、「この部分を削ってください」といった指示で再生成したり。ある程度形になったら、誤字脱字や論理の飛躍をチェックします。この試行錯誤の過程こそ、対話型AIの真価が発揮される場面です。

ステップ③ Claudeに客観評価を依頼する

ある程度の完成度に近づいたら、今度はClaudeに評価を依頼します。Claudeは、Anthropic社が提供する生成AIで、読み手の感情への配慮や言葉のトーンに対する評価が比較的丁寧です。評価用途に限れば、無料でも十分に使えるのも魅力です。

「この資料は第三者から見て何点か」「懸念点はどこか」といった問いを投げかけることで、自分では気づきにくい弱点や読み手の印象を確認できます。特に、“客観的に読み返す目”を補ってくれる存在として、評価専用のアシスタントとして活用するのは有効です。

ステップ④ 最後は人間が“読み手に刺さるか”を判断する

どれだけAIのサポートを受けても、最後の判断は人間の仕事です。構成が整っていても、言葉に納得感があるか、読み手の心に届くか――そこを見極める視点は、AIには代替できません。こうした「構造を預かる力」こそが、わたしたちの役割だと考えています。

出典:筆者のアイデアを生成AIにて生成

AIをただの代筆者と見るのではなく、構想を磨く「対話相手」として位置づける。そのうえで、人間が最終的な整合性と納得感に責任を持つ。これが、専門家としてのLLM活用の基本姿勢ではないでしょうか。

LLMのよくある注意点

LLMの出力は、しばしば「よくできているように見える」ことがあります。文法的に正しく、語尾も整っていて、接続詞の使い方も自然です。しかし、その整い方にこそ落とし穴があります。

実際には、次のようなリスクが紛れ込んでいることがあります。

・曜日と日付の整合性が取れていない

例:「2025年7月21日(月)」のように記載されているが、実際にはその日は“火曜日”である。会議日程や締切に関わる内容では、こうしたミスが信頼性の低下につながります。

・数値の誤認(実数と割合の混同など)

例:「前年比120%増」とあるが、実際は“20%増”を意味していた。パーセンテージの扱い方に不慣れな場合、文脈からの誤読が起こりやすくなります。

・実在しない情報の創作(いわゆる“ハルシネーション”)

例:「○○省の統計によれば」と記されているが、該当する統計資料が実在しない。AIは“ありそうな情報”を補ってしまう性質があるため、出典の確認が欠かせません。

・因果関係の飛躍や、論理構造の未整理

例:「売上が増えたのはDXを導入したからだ」といった記述が見られるが、因果関係を裏付ける説明やデータが不足している。読み心地の良さに惑わされて、論理の飛躍を見落としてしまうケースがあります。

・文字数カウントが苦手

例: 実際は5000文字なのに、「約8000文字です」とLLMが誤って返してくる。全角文字を2バイトとしてカウントしてしまうため、「バイト数 ≠ 文字数」の混同が起きるケースがあります。

・機密情報の入力によるセキュリティリスク

また、LLMに個人情報や会社の機密情報をそのまま入力することは、セキュリティリスクにもつながります。ChatGPTなどのAIツールを業務で活用する際には、「マスキング(匿名化・伏せ字化)」という処理が不可欠です。

たとえば、以下のように情報を変換してから入力します:

【マスキングの例】

・氏名:山田太郎 → **太郎

・電話番号:090-1234-5678 → XXX-XXXX-XXXX

・売上高:1億2,300万円 → 約1億円

・メールアドレス:taro@example.com → dummy@example.com

こうした処理を通じて、実務上の情報漏洩リスクを最小限に抑えることができます。

これらのリスクで特に厄介なのは、こうしたミスが「うまく書けているように見える」文の中に巧妙に紛れている点です。文法や構成が整っているからといって、意味の整合性や事実の正確さまで保証されているわけではありません。

だからこそ、見た目の整合性ではなく“意味の整合性”を検証する視点が不可欠です。読み手目線での構造チェックやファクト確認は、AIには代替できない、人間の重要な役割なのです。

最後に問われるのは「誰がこの構成を選んだのか」

AIは便利です。出力の質も高くなり、今後さらに精度は向上していくでしょう。

しかしその一方で、「この構成で本当に進めてよいのか」「この言葉を使ってよいのか」といった判断は、依然として人間が担う領域です。

・どんな順番で、どんな問い方をするかを決めるのは人間です。

・なぜこの構成にしたのかと問われたとき、自分の言葉で説明できる必要があります。

・そして最終的には、「誰がこの言葉を選んだのか」が問われます。

つまり、「AIに書かせたから仕方ない」という逃げ道は、どこにも残されていません。

生成AIとの“往復運動”というアプローチは、正解が一つではない世界において、ますます重要な意味を持ってきています。

中小企業診断士が直面する現場でも、これは同じです。たとえば、ChatGPTと対話しながらたたき台を練り、Claudeで読み手の印象を確かめ、Geminiで過去資料を読み込む――そのすべての出力を受け止め、構造として整えるのは人間の役割です。

出典:筆者のアイデアを生成AIにて生成

このコラムも、わたし自身がAIと往復しながら書き上げたものです。

どの構成にするか、どこを削るか、どの言葉を使うか――そうしたすべての判断には、わたしの意図があります。

それは、AIには代替できない「人間の知的営み」であり、AIと作品を共同で生み出すという営みです。

わたしはこの営みをAI共作ファシリテートと呼んでいます。

そして、これこそが生成AIが存在する時代における、プロフェッショナルの本質的な価値であると考えています。

CONTACT US お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お問い合わせに対してコンサルタントが

ヒアリングにうかがいます

Tel. 06-6809-5592

受付時間 平日 9:00〜17:00