“部下を伸ばす”管理者に求められるビジネスコーチングスキル

はじめに:なぜ今、コーチングが管理者に必要なのか

中小企業診断士の池原幸太と申します。普段はコーチングを活用したコンサルティング、研修、ワークショップを通じて企業のビジョンに連動した仕組み作りをお手伝いすることをモットーに活動しております。

私のいた前の職場では、若手が成長できる環境ではなく、モチベーションの高い人は辞めていきました。今回は、そのような職場ではなく、部下が成長し、管理者も成長する、結果的に会社が成長するという好サイクルを作るために、今後求められるビジネスコーチングについてお伝えしていきます。

現代のビジネス環境は、目まぐるしい変化の渦中にあります。テクノロジーの進化、グローバル化の加速、そして予測不能な社会情勢。

このような「VUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)」と呼ばれる時代において、企業が生き残り、成長し続けるためには、変化に対応し、自ら考え、行動できる自律型人材の育成が不可欠です。

かつて主流であった上意下達の指示命令型マネジメントでは、VUCAの時代を乗り切ることは困難です。なぜなら、管理職一人がすべての答えを知っている時代は終わり、多様な視点と変化への対応力が求められているからです。部下が指示を待つだけでは、環境変化への対応が遅れ、新しいビジネスチャンスの機会を逃し、会社としての成長も図れません。

そこで今、管理者に求められているのがビジネスコーチングスキルです。コーチングは、部下が自ら課題を発見し、解決策を導き出し、そして行動へと繋げるプロセスを支援する手法です。これにより、部下は「やらされ感」ではなく、主体的に仕事に取り組み、内発的な動機付けによって大きく成長することができます。

指示命令型からの脱却とコーチングによる成長促進は、単に部下の能力開発に留まらず、組織全体のパフォーマンス向上、ひいては企業の持続的成長に直結するのです。

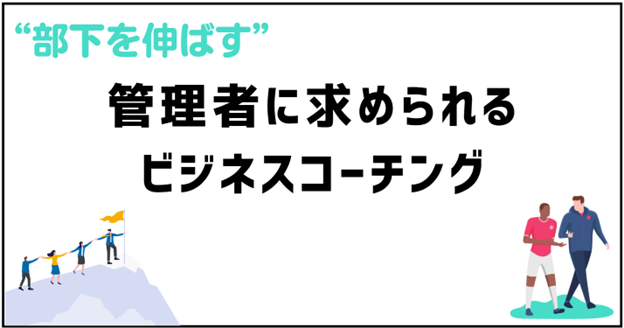

ビジネスコーチングとは?基本と誤解

「コーチング」という言葉は、スポーツの世界でよく耳にするかもしれません。しかし、ビジネスにおけるコーチングは、スポーツのコーチのように「技術を教え込む」こととは少々異なります。

ビジネスコーチングの定義:「相手の中にある答えを引き出す」

ビジネスコーチングとは、部下に対して「教える」のではなく、部下自身の内にある「答え」や「可能性」を引き出すことを目的としたコミュニケーション手法です。管理者は、質問や傾聴を通じて部下の思考を深め、自律的な問題解決や目標達成を促します。重要なのは、管理者が部下よりも多くの知識や経験を持っているか否かではなく、部下が自分自身で気づき、行動できるようサポートする姿勢です。

ティーチング、メンタリングとの違いを簡潔に説明

コーチングは、しばしばティーチングやメンタリングと混同されがちです。それぞれの違いを明確に理解することで、状況に応じた適切なアプローチが可能になります。

①ティーチング(Teaching)

知識やスキルを「教え込む」ことです。部下に明確な答えを伝えたり、具体的な手順を示したりする場合に用いられます。例えば、新入社員に業務システムの操作方法を教える場合などがこれに当たります。

②メンタリング(Mentoring)

経験豊富な先輩(メンター)が、自身の経験や知識に基づいて後輩(メンティー)に対し、キャリア形成や個人的な悩みの解決などをサポートする関係です。長期的な視点で、人生やキャリア全般に関わる助言や指導を行うことが特徴です。

③コーチング(Coaching)

部下自身が「答え」を見つけ出すことを支援します。管理者は、質問や傾聴を通じて部下の内面にあるリソースを引き出し、自律的な成長を促します。

「教える」のではなく「引き出す」意識の重要性

これら三つの違いを理解することは、管理者がコーチングを実践する上で非常に重要です。特にコーチングにおいては、「教える」ことへの誘惑に打ち勝つ必要があります。部下が困っているときに、すぐに答えを与えてしまいたくなる気持ちは理解できます。しかし、それでは部下はいつまで経っても自ら考える力を養うことができません。

「引き出す」意識を持つことで、部下は自ら考え、試行錯誤し、成功体験を積むことができます。このプロセスこそが、部下の主体性、問題解決能力、そして自己肯定感を育み、持続的な成長を可能にするのです。管理者は、部下が自らの力で困難を乗り越えたときの喜びを分かち合うことで、より強固な信頼関係を築くことができるでしょう。

また通常のコーチングとの違いは、通常はコーチと対象者の関係は対等です。対象者の悩みや目標に対し、コーチは損得勘定なしに客観的な意見が言えます。

ではビジネスではどうでしょうか。

コーチと対象者は、「上司」と「部下」という関係になります。悩みに関しても、自分が

マイナスになると感じた部下は、本音を言えなかったり、目標設定も、自分が好きなようにというよりも会社の方向性に沿った目標設定となります。

ここが会社の中でコーチングが上手くいかない大きな原因となります。

では会社の中で行うビジネスコーチングとはどのように行うべきかについて、ご説明していきます。

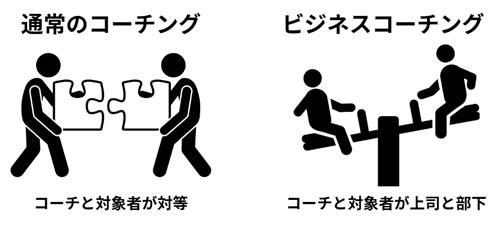

部下を伸ばすための基本コーチングスキル

はじめに、職場における部下へのコーチングの目的とは、何でしょうか。

それは「部下の目標達成や成長を促すこと」だと考えます。

ここでは、それを実現するための3つのスキルについてご説明します。これらスキルを組み合わせることで効果を発揮します。

傾聴力: 相手の意図を深く理解する(大切なのは安心、安全、ポジティブな場づくり)

コーチングにおいて、最も基本的ながら最も重要なスキルの一つが傾聴力です。これは通常のコーチングでも同じです。単に相手の言葉を聞くだけでなく、その言葉の裏にある感情、意図、価値観、そして本当に伝えたいことを深く理解しようと努める姿勢が求められます。

【ポイント】

・とにかく何でも言える雰囲気作り

相手が話したことを否定せずに、うなづきや相槌を使って聞いていくこと。これで部下も安心して話しても大丈夫だと感じ、本音で話すことができます。

質問力: 思考を深める質問(オープンクエスチョン中心、「なぜ?」を避ける)

傾聴によって部下の話を受け止めたら、次はその思考を深めるための質問力が重要になります。コーチングにおける質問は、部下を詰問するものではなく、部下自身が答えを見つけるためのヒントを与えるものです。

【ポイント】

・「なぜ?」を避ける

「なぜ?」という質問は、部下を責めているように聞こえたり、言い訳を誘発したりする可能性があります。代わりに、「何が原因だと考えられる?」「そう考えるに至った背景は?」など、より客観的で前向きな質問に置き換えることを意識しましょう。

例:「なぜこの結果になったのですか?」ではなく「この結果から、どのような学びがありましたか?」

効果的な質問は、部下の内省を促し、新たな気づきや発見へと導きます。

承認力: プロセスや努力を認め、具体的に伝える

部下のモチベーションを高め、行動を継続させる上で不可欠なのが承認力です。単に「よくやった」と褒めるだけでなく、部下のプロセスや努力、そして成果に至るまでの試行錯誤を具体的に認め、伝えることが重要です。

【ポイント】

・結果だけでなくプロセスを承認

「今回のプレゼンは非常に分かりやすかったよ。特に、データ収集に時間をかけたのが伝わってきた」など、成果だけでなく、そこに至るまでの努力や工夫を具体的に伝えます。

・行動を承認

「〇〇さんが、率先してチームをまとめようとしてくれた姿勢は素晴らしいね」のように、部下の具体的な行動を認めます。

・存在を承認

「〇〇さんがいてくれると、チームが明るくなるね」といった、その人の存在そのものを肯定する言葉も有効です。

承認は、部下の自己肯定感を高め、次への挑戦への意欲を引き出します。

これら3つの「傾聴力」「質問力」「承認力」を組み合わせて、部下の成長を促していきましょう。

コーチングを行う上での注意点

心理的安全性の重要性

職場において、上司と部下の日常の対話においても、コーチングの場面においても、両者の間に心理的安全性が存在していなければ、どんなに上司が卓越したコミュニケーション能力をもっていたとしても本音の対話は実現しません。

みなさんが、苦手な上司、尊敬できない上司を思い浮かべてみて下さい。

例えば、上司と話したときに一方的に話を遮られる、上司の考えを押し付けられる、自分の意見を率直に伝えたら叱責されるなど、そのような経験があると次のように思うのではないでしょうか。

「もうこの人の前では自分が思ったことや考えたことを本音で話すのはやめよう」

こういう状態になると、当然コーチングだけでなく、日常会話も上手くいきません。

つまり、まず信頼関係を作るためには、心理的安全性(この人の前では思ったことを話しても大丈夫)と思ってもらえる場づくりが必要となります。

オートクラインの効果

次に注意したいことは「人がよりよい行動を取るのは、その行動を取ることの必要性や意味について心底納得するときであり、腹落ちするときである」ということです。

いくら正論を言われても、その意見に納得していなければ、表面上は納得した姿はするかもしれませんが、結局は元に戻ってしまいます。

これを防ぐためには「オートクライン」というメカニズムを知っておいてください。

これは、人は自分が話した言葉を自分の耳で聞くことによって、気づいたり、行動を起こすことにつながるという効果です。つまり、上司から部下に注意するのではなく、質問を通して部下の口から言葉を引き出すことで、自身の行動変容につなげていくという方法です。

では次にどのような声掛けを行っていくのが良いのか、実際の事例で見ていきます。

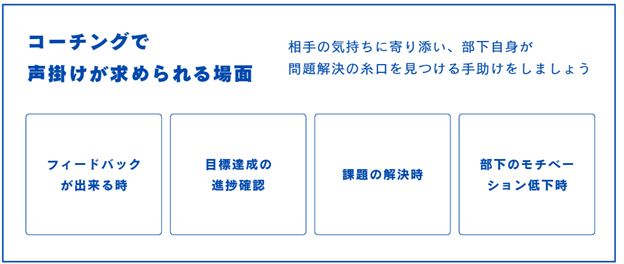

実際の声掛けはどのように行うか

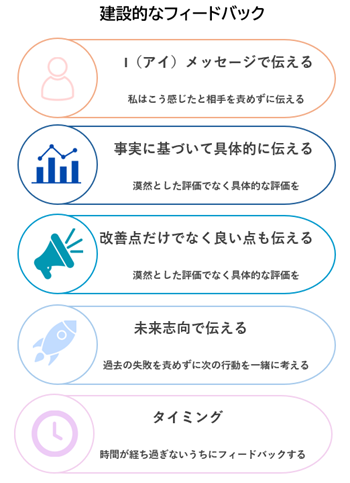

フィードバック: 建設的かつ具体的な伝え方

部下の成長を促す上で、フィードバックは不可欠です。しかし、伝え方によっては部下のモチベーションを下げてしまうこともあります。建設的で具体的なフィードバックを心がけましょう。

【ポイント】

・I(アイ)メッセージで伝える

「あなたは~だ」というYou(ユー)メッセージではなく、「私は~だと感じた」「私は~だと思う」というI(アイ)メッセージで伝えることで、相手を責める印象を与えにくくなります。

例:「君の資料はいつも分かりにくい」ではなく「私は、この資料の構成がもう少し工夫できると感じたよ」

・事実に基づいて具体的に伝える

漠然とした評価ではなく、具体的な行動や結果に基づいてフィードバックします。

例:「もっと頑張れ」ではなく「前回のプレゼンでは、質疑応答で〇〇という質問があったが、その回答が少し不明瞭だったね。次回は、想定される質問への準備をもう少し入念にしてみようか」

・改善点だけでなく、良い点も伝える

良い点と改善点をバランス良く伝えることで、部下は前向きに受け入れやすくなります。

・未来志向で伝える

過去の失敗を責めるのではなく、今後どうすれば良いか、具体的な改善策や行動について一緒に考えます。

・タイミング

可能であれば、事象が発生してから時間が経ちすぎないうちにフィードバックすることが効果的です。

フィードバックは、部下が自身の強みと課題を認識し、成長への道筋を見つけるための羅針盤となります。

目標達成の進捗確認:主体的な行動を促す質問

定期的な目標達成の進捗確認は、部下を成長させる絶好の機会です。単に進捗状況を報告させるだけでなく、部下自身の主体的な行動を促す質問を心がけましょう。

具体例:

「目標達成に向けて、現在の進捗はどうですか?」

「現状でうまくいっている点は何ですか?それはどこがポイントだと思う?」

「計画通りに進んでいないとしたら、何が原因だと考えるだろう?」

「次の一手として、何を考えていますか?他に何かできることはあるかな?」

部下自身に状況を分析させ、次の行動を考えさせることで、当事者意識を高め、自律的な問題解決能力を養います。

課題の解決時:部下自身の解決策を引き出す

部下が仕事で課題に直面したとき、すぐに答えを与えるのではなく、部下自身が解決策を見つけられるよう支援することが重要です。

具体例:

「〇〇という課題に直面しているんだね。現状をどう考えてる?」

「この課題の原因はどこにあると思う?」

「どのような解決策が考えるか、一緒にいくつかアイデアを出してみよう」

「それぞれの解決策のメリットとデメリットは何だと思う?」

「最も効果的だと感じる解決策はどれですか?なぜそう思いますか?」

「その解決策を実行する上で、どのような懸念がありますか?どうすればその懸念を解消できますか?」

このプロセスを通じて、部下は問題分析能力、思考力、そして意思決定能力を向上させることができます。

部下のモチベーションの低下時:原因を探り、行動を促す言葉かけ

部下のモチベーションが低下していると感じた場合、頭ごなしに叱咤激励するのではなく、まずは原因を探り、共感を示しながら行動を促す言葉かけが有効です。

具体例:

「最近、少し元気がないように見えるけれど、何かあった?もしよかったら聞かせてくれないか」

「何か困っていることはない?力になれることがあれば教えてほしい」

「このプロジェクトに対して、今、どういう気持ちで取り組んでいる?」

「もし今、気分が乗らないとしたら、何がその原因になっていると思う?」

「もし一つだけ状況を変えられるとしたら、何を変えたい?」

「少し気分転換になるようなことはないかな?気分が上向くために、今できることは何だと思う?」

相手の気持ちに寄り添い、内的な要因を探ることで、部下自身が問題解決の糸口を見つける手助けをします。

コーチングスキル向上のために

コーチングスキルは、一朝一夕に身につくものではありません。継続的な学習と実践を通じて、着実に向上させていくことが重要です。

意識的な実践と振り返りの重要性

コーチングスキルを身につける上で最も大切なのは、日々の業務の中で意識的に実践し、その都度振り返りを行うことです。

実践のサイクル

①意識する

「今日は傾聴を意識して部下の話を聞こう」「質問力を高めるために、オープンクエスチョンを意識して使ってみよう」など、具体的なスキルを意識して実践します。

②実行する

部下との対話の中で、意識したスキルを使ってみます。

③振り返る

対話後、「今日の傾聴は十分だったか?」「あの質問は部下の思考を深めることができたか?」など、自分自身の行動を客観的に評価します。

④改善する

振り返りの結果に基づいて、次の実践で改善すべき点を明確にします。

このサイクルを繰り返すことで、自然とコーチングスキルは磨かれていきます。

外部研修や専門家の活用

コーチングに関する外部研修に参加したり、関連書籍を読んだりすることも、スキル向上の有効な手段です。専門家から体系的な知識を学ぶことで、自己流では気づかなかった視点やノウハウを得ることができます。

研修: 実践的なロールプレイングを通じて、フィードバックを受けながらスキルを磨くことができます。他の参加者との交流を通じて、様々な気づきを得ることもできます。

書籍: コーチングの理論や具体的なテクニック、事例などが豊富に紹介されています。自分のペースで学びを深めることができます。

座学で得た知識は、日々の実践で活用し、自分のものとして定着させていくことが重要です。

部下からのフィードバックを活かす姿勢

自身のコーチングスキルを客観的に評価するためには、部下からのフィードバックを積極的に求めることも非常に有効です。

具体例:

「今日の面談で、何か話しにくかったことはなかったかな?」

「私の質問は、あなたの考えを深める役に立ったかな?それとも、もっと良い質問があった?」

「フィードバックは分かりやすかったかな?」

部下からの率直な意見は、管理者自身が気づかない改善点を発見する貴重な機会となります。フィードバックを恐れず、謙虚に受け止める姿勢が、コーチとしての信頼性を高め、さらなる成長へと繋がります。

まとめ:引き出すマネジメントで部下の成長を支援

VUCAの時代において、管理者に求められる役割は大きく変化しています。もはや、答えを与え、指示命令を下すだけのマネジメントでは、部下の自律性を育むことはできません。ビジネスコーチングスキルを習得し、部下の内にある「答え」や「可能性」を「引き出す」マネジメントこそが、現代の管理者に求められる姿です。

コーチングは、単なるテクニックではありません。それは、部下に対する深い信頼と、その成長を心から願う姿勢の上に成り立つものです。傾聴力、質問力、承認力、目標設定支援、そして建設的なフィードバック。これらのスキルを意識的に実践し、継続的に学び続けることで、管理者は部下の潜在能力を最大限に引き出し、主体的に行動できる自律型人材へと育成することができます。

部下が自らの力で課題を乗り越え、目標を達成し、そして成長していく姿を見ることは、管理者自身の大きな喜びとなるでしょう。そして、部下一人ひとりの成長は、チーム全体のパフォーマンス向上に繋がり、ひいては組織全体の活性化と企業の持続的成長へと貢献します。

コーチングスキルを磨き、「引き出すマネジメント」を実践することで、部下の成長を支援し、共に未来を切り拓いていく。これこそが、現代の管理者に課せられた使命であり、同時に大きなやりがいとなるはずです。

大阪中小企業診断士会には多くのビジネスコーチングに関する知見を持った中小企業診断士が在籍しております。我々をコーチ役として招聘したり、コーチングの研修講師として依頼することをぜひご検討いただければ幸いです。

CONTACT US お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お問い合わせに対してコンサルタントが

ヒアリングにうかがいます

Tel. 06-6809-5592

受付時間 平日 9:00〜17:00