初めての海外輸出入門!コストや注意点、クーリエ・フォワーダーの違いを徹底解説

本コラムをご覧いただき、ありがとうございます。中小企業診断士の齊藤恭子と申します。私はこれまで、国際物流企業や製薬企業で様々な貿易実務に携わってきました。物流構築のご提案や輸出入の法規制対応、経済連携協定(EPA)の活用など、現場での経験は多岐にわたります。

貿易の現場では、お客様の経験値や扱う商材によって必要な対応が大きく変わります。ときには一から調べ直すこともあり、そのたびに「情報を整理して、わかりやすく伝えること」の大切さを実感してきました。

このコラムでは、そうした現場での経験をもとに、できるだけやさしい言葉で貿易のポイントをお伝えしたいと思います。最後までお付き合いいただければ幸いです。

近年、海外市場に目を向ける日本企業が増加傾向にあります。経済産業省の調査によると、2019年から2023年にかけて、輸出する企業数は6799社から7918社へと右肩上がりに増加しています(出典「経済産業省企業活動基本調査 / 統計表一覧-確報(データ) 2024年企業活動基本調査確報-2023年度実績-より)。

背景には、円安の進行による競争力の高まりや、「クールジャパン」への関心の高まりといった要因が考えられます。加えて、近年では翻訳アプリの普及で言語の壁が下がったり、副業の一般化によって専門人材の活用が進んだりと、海外進出を後押しする環境も整ってきました。

一方で、輸出には規制や書類手続きなど専門的な知識が求められる場面も多く、初めての方にはハードルが高く感じられるのも事実です。

そうした複雑な輸出の仕組みを理解できるよう、ポイントを押さえてわかりやすくご紹介していきます。

輸出にかかるコスト

海外に向けて商品を販売する際、やはり気になるのは「どれくらいのコストがかかるのか」という点ではないでしょうか。

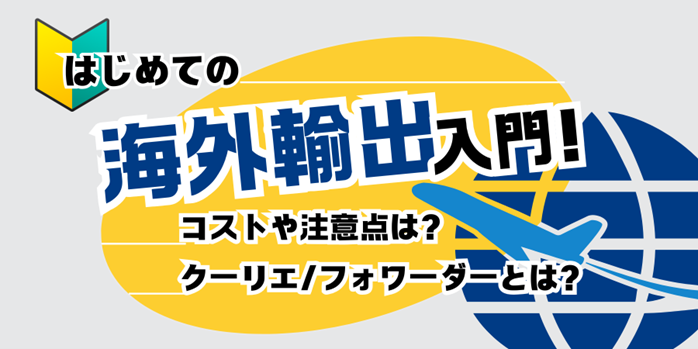

輸出販売にかかる費用は項目が多く、やや複雑です。というのも図表1にあるように、商品が日本から海外の顧客に届くまで14の工程があり、その工程の数だけ、費用項目が細かく分かれるためです。

図表1 海外輸出の流れ

出典:筆者作成

そこで、今回は最もシンプルな価格体系を持つクーリエ事業者の利用を中心に説明いたします。

クーリエとは、集荷から配達までパッケージ料金で請け負う業態のことです。上記の表では9項目(1、2、4、5、7~9、13、14)がパッケージ料金に含まれます。初心者の方でも費用感を掴みやすく、手続きもシンプルなので

クーリエの利用は“輸出の入門”としてお勧めです。

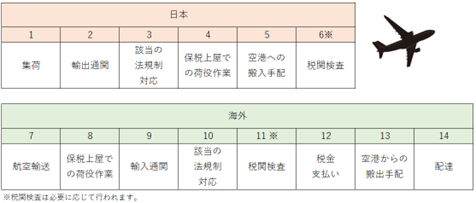

図表2 FedEx(フェデックス)社 価格表(2025年 1月)

出展:FedEx社 HPより

実際に、クーリエの価格表を見ていきましょう。

図表2は代表的なクーリエ事業者のひとつであるFedEx(フェデックス)社の価格表です。

たとえば、中国向けに重さ5kgの商品を送る場合、集荷から配達までにかかる料金は27,640円です。

この料金に、燃料割増金や税金が別途かかります。

(※このほか、法規制に係わる検査料や、長尺サイズへの特別料金などが発生する場合があります。具体的なコストを試算される際は各クーリエ業者へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。)

日本国内でクーリエサービスを展開している企業は、FedEx社のほかにUPS社やDHL社などがあります。多くの企業が公式ウェブサイトで価格表を公開していますので、ご興味があれば検索してみてください。

輸送業者の選定

国際輸送を行う際には、一般的にクーリエかフォワーダーのいずれかに依頼します。

クーリエとフォワーダーの最大の違いは、クーリエは自社の航空機で輸送しますが、フォワーダーは他社の航空機を使って輸送する点です。

(※正確には、小口貨物をドア・ツー・ドアで配送する事業者をクーリエと呼び、クーリエの中でも航空機や通関体制を自社で保有する事業者をインテグレーターと呼びます。この2つは混同して使われることが多く、一般的にはクーリエという言葉で認知されることが多い為、本コラムでは「クーリエ」という呼称を使っています。)

入門編として利用しやすいのはクーリエですが、フォワーダーを利用するメリットも沢山あります。それぞれ得意とする分野が異なりますので、以下で具体的にご説明いたします。

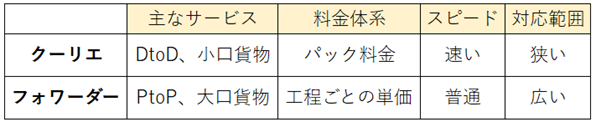

クーリエとフォワーダーのサービスの違い

両社の特徴を表にまとめるとこのようになります。

図表3 クーリエとフォワーダーの違い

出典:筆者作成

①主なサービス ②料金体系

クーリエは、軽くて小さな貨物をドア・ツー・ドアで運びます。軽量貨物に特化しているので、45㎏未満の軽い貨物であればクーリエの方が安くなるでしょう。

(※送り先の国や地域、商品内容によっては軽量でもフォワーダーの方が安くなる場合があります。)

一方、フォワーダーは集荷・通関・航空輸送といった工程ごとに業者を組み合わせる事ができます。

(※法的区分ではフォワーダーは貨物利用運送事業者(国土交通省)であり、通関を行う通関事業者(財務省)とは別個の存在です。実際には運送業と通関業をセットで行う事業者が多い為、本コラムでは通関業も含めてフォワーダーと呼んでいます。)

全工程を一社に任せてもよいですし、集荷はA社で、通関はB社で、というように価格や利便性に合わせて業者を組み合わせることもできます。また、フォワーダーの航空運賃は重ければ重いほど、割引率が高くなるのも特徴のひとつです。

③スピード

基本的に、クーリエの方がフォワーダーよりも早く届きます。おおよその目安として、大阪市内から米国のロサンゼルスまで、クーリエは3~4日間で運び、フォワーダーは6~7日間ほどで運ぶイメージです。

④対応範囲

クーリエはスピードの速さが売りなので、シンプルで効率的なオペレーションを重視しています。そのため、食品や危険品などの規制が厳しい商品や、温度管理などの特別なケアが必要な商品は取扱いが限定的です。一方、フォワーダーは食品や危険品など専門的な知識が必要な商品に詳しく、温度管理などの特別なケアにも広く対応しているのが特徴です。

クーリエとフォワーダーの使い分け

このようにクーリエとフォワーダーはそれぞれ得意分野がありますので、スピードやコスト、法規制などの要素で比較検討するとよいでしょう。たとえば、急ぎの荷物を送りたい場合はクーリエを利用し、食品や危険品など規制が厳しい商品を扱う場合はフォワーダーを選ぶ、といった具合です。

なお、日本には複数のクーリエ事業者がいるため、どの会社を選べばいいか分からないという方もいらっしゃるでしょう。価格やスピードの比較は勿論ですが、輸入者(買い手)に聞くことも有用です。一般的に輸出通関より輸入通関の方が難しいので、利用しようとするクーリエ事業者の「輸入地での働きぶり」を輸入者に確認するのです。今までトラブルが無ければ「そのクーリエ事業者でいい」と言ってくるでしょうし、過去に問題が起こっていれば「○○は止めて、□□で送ってほしい」とリクエストがあるでしょう。輸入地側のサービス品質を確認することは、スムーズな輸出取引には重要なポイントです。

コストとリスクは誰が負担するのか

第1章で述べた通り、輸出した商品は国境を越えて14もの工程を経て、やっと買い手に届きます。この間に発生する輸送費用や手続き費用は、いったい売り手(輸出者)と買い手(輸入者)のどちらがどこまで負担するのでしょうか。また、長時間の輸送経路において商品は様々な損害リスクに晒されています。いったいどの地点までのリスクを、売り手は負担すればいいのでしょうか。

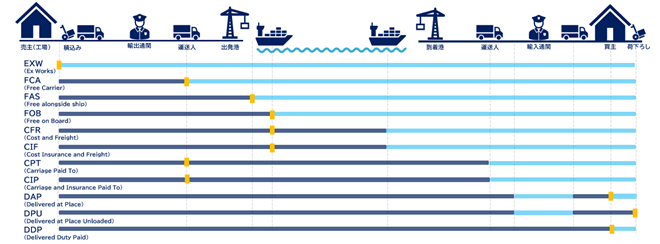

この売り手と買い手の負担について国際的な取り決めをしたものをインコタームズと呼びます。インコタームズは「コストやリスクが、どの地点で、売り手から買い手に移転するのか」を定めており、地点の違いに応じて11種類に分類されています。

図表4 インコタームズ一覧

出典:商船三井ロジスティクス

「ブックマーク必須!インコタームズ2020の全11条 一覧で解説」

- 〈濃い青色〉売り手の費用負担範囲

- 〈水色〉買い手の費用負担範囲

- 〈黄色の点〉リスクの分岐点(点より左側が売り手、右側が買い手の責任範囲)

クーリエを利用する際によく使われる規則は、EXW・DAP・DDPの3種類です。

簡単に言うと、EXWは売り手の負担が最も軽い条件、DDPは売り手の負担が最も重い条件です。DDPとDAPはよく似ていますが、売り手が関税を支払えばDDP、買い手が支払えばDAPとなります。

トラブルを防ぐためにも、どのインコタームズ条件で取引を行うのかを、買い手としっかり合意しておくことが大切です。

基本的に必要な書類は3つだけ

通関において基本的に必要な書類は、インボイス、パッキングリスト、そしてAWB(エア・ウェイ・ビル)です。

インボイスは買い手への請求書、パッキングリストは梱包の明細書、AWBは送り状を指します。

(※AWBは航空便で発行される運送状の呼称です。船便の送り状は、B/LもしくはWay B/Lと呼ばれます。)

各書類の作成ポイントを説明いたします。

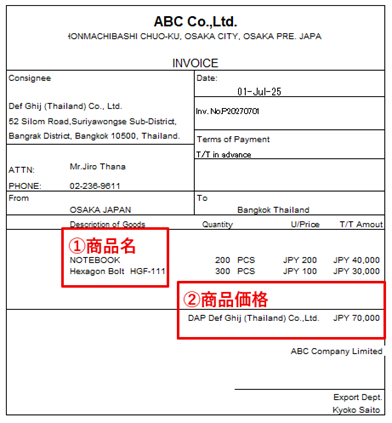

インボイスの書き方ポイント

図表5 インボイスのサンプル

出典:筆者作成

貿易書類は全て英語ですが、インボイスの項目はある程度決まっているので慣れてしまえば難しくありません。作成する際は以下のポイントに注意します。

①商品名は一般名にする

商品名を型番やブランド名だけにするなど、売り手や買い手にしか分からないような表現にするケースがありますが、これは望ましい書き方とはいえません。

なぜならインボイスは「買い手への請求書」であると同時に「国(税関)への申告書類」でもあるからです。税関に提出される書類である以上、その記載内容から商品が何であるのかを税関の担当者が理解できるように書く必要があります。

■■商品名の良い例・悪い例■■

(×)HGF-111 型番のみ

(○)Hexagon Bolt HGF-111 一般名称と型番

②商品価格は輸出経費込みの価格にする

インボイスに記載する商品金額には、売り手が負担する輸出関連のコストを含めます。

輸出関連コストは第3章でご紹介した「インコタームズ」に基づいて算出します。たとえば、インコター

ムズが DAPである場合、インボイスに記載する価格は次のような費用を合算して算出します。

【インボイス価格=商品価格+集荷費用+輸出通関費用+国際輸送費用+輸入通関費用+配達費用】

なお、輸送にかかる諸経費は、為替相場や燃料価格、繁忙期などの要因によって変動します。

同じ条件・内容の輸出であっても、都度、最新の輸出コストを確認し、それに基づいて商品価格を調整することが大切です。

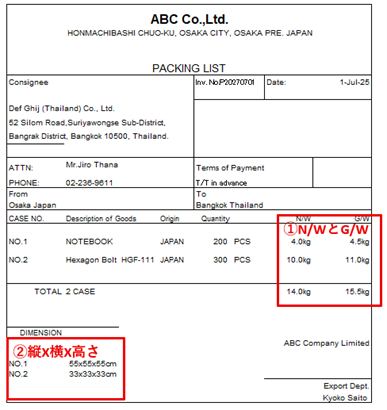

Packing listの書き方ポイント

図表6 パッキングリストのサンプル

出典:筆者作成

パッキングリストに書く情報は、「どのカートンに、何が、何個入っているか」と「1カートンあたりの重量と容積」です。作成ポイントを2つご紹介します。

① N/W(Net Weight)と G/W(Gross Weight)

パッキングリストに書く重量は2種類あります。

- Net Weight(ネットウェイト)=商品自体の重さ

- Gross Weight(グロスウェイト)=商品の重さに梱包材の重さを加えた重量

なかには「手元に商品がないのでよく分からない」として、適当な重量を記載してしまうケースがありますが、これは非常に危険です。不自然な数値は税関に疑われ、検査対象となる可能性が高くなるからです。できる限り正確な数値を記載するようにしましょう。

② 縦・横・高さの記載

梱包後の外装サイズを計測し、記載します。

これは以下の理由によるものです:

- 特定のサイズを超える貨物は、航空機に積載できない可能性がある

- 輸送費が実重量ではなく容積重量(サイズに基づく仮想的な重さ)で計算される場合がある

このように重量と容積は、国への申告という面でも、航空機に積むという面でも、とても重要な情報です。なるべく正確な数値を出して、スムーズに手続きが進むようにしましょう。

AWBの書き方ポイント

AWB(送り状)の記載内容はインボイスやパッキングリストとほぼ同じです。それらの書類が用意できていれば、AWBの作成で困ることはないでしょう。AWB作成におけるポイントを2点ご紹介します。

① 貨物輸送保険をかけること

輸出販売では、国境を越えて長時間輸送されるため、貨物損害のリスクが高くなります。売り手または

買い手のどちらかが「貨物輸送保険」をかけることをお勧めします。

売り手が保険をかける場合は、送り状を作成する際に、「保険申告」欄にチェックを入れて保険金額を入力することで簡単に手続きできます。

(※クーリエの場合は自社で送り状を作成しますので、送り状作成時に申し込みをします。フォワーダーの場合は、自社で契約した保険会社に申し込むか、フォワーダーに依頼して提携先の保険会社に申し込んでもらうことも出来ます。)

② 買い手の電話番号を確認すること

荷物の配達時に不在であった場合や、紛失・破損などのトラブルが起きた場合に備えて、買い手の電話番号を記載する必要があります。

商談はメール中心で進むことが多く、つい電話番号の確認を怠ってしまいがちですが、多くのクーリエの送り状作成システムでは、電話番号が未入力では作成を完了できない仕様になっています。

輸出準備の早い段階で、買い手の電話番号をあらかじめ確認しておくようにしましょう。

発送の手配をする

クーリエを利用する場合

商品を梱包し、インボイスとパッキングリストを作成したら、クーリエ業者のオンラインシステムを使って送り状(AWB)を作成します。この際、保険の付保や集荷予約も同時に申し込みます。

集荷にきた業者に商品を引き渡せば、輸出手配完了です。以降のステータス(状況)は、送り状に記載の追跡番号で確認するようにしましょう。

フォワーダーを利用する場合

フォワーダーを利用する場合も基本的な流れはクーリエと同じですが、事前準備が多いために少し手間がかかります。ここでは詳しい説明は割愛し、クーリエとの違いについて説明いたします。

①ケースマークを貼る

フォワーダーで出荷する場合、必ず貨物にケースマーク(名札)を貼り付けます。

関空では1日に2,000トン超の貨物が溢れているため、名札がない貨物は紛失や取り違えのリスクが高くなります。実際に、ケースマークを貼らずにいたために本来の行き先である台湾ではなく、アメリカに送られた事例もありました。この事例ではアメリカから引き戻すのにかかった経費は、全額売り手の負担となりました。

一度海外に送ってしまうと、やり直しには大変な労力と費用がかかります。ケースマークは必ず貼り付けるようにしましょう。

②余裕を持ったスケジューリングをする

フォワーダーは、クーリエと違って当日集荷を受け付けていないため、集荷希望日の数日前に予約をいれるこ

とが必要です。また、テロ対策の一環で、KS/RA制度と呼ばれる厳格な保安検査が必要になります。この検査には一定の時間が必要なため、検査にかかる時間も考慮して、フォワーダーと相談しながらスケジュールを組むようにします。

発送後にすること3つ

買い手に発送の連絡をする

発送手配が完了したら、買い手に「送り状の控え」、「インボイス」、「パッキングリスト」をメールします。

これらの書類は、買い手が行う輸入手続きに必要なため、なるべく早く送ってあげましょう。

残書類を適切に保存する

輸出に関する書類は、関税法により5年間の保存が義務付けられています。

書類が適切に保存されていない場合、税関による指導や是正措置が入る可能性があります。輸出が完了したら、案件ごとに書類をPDFで保存する、または紙でファイリングして管理するようにしましょう。

売掛金を管理する

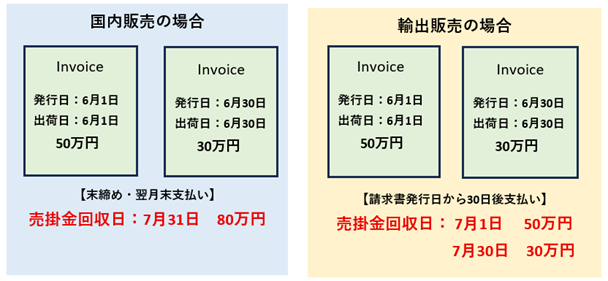

輸出取引における締め支払い条件の考え方は、日本の商習慣とは異なるため注意が必要です。

①支払い期日

日本では「月末締め・翌月末払い」といった条件が一般的ですが、海外ではこのような慣習はあまり根付いていません。多くの場合、「請求書発行日から〇日後」というように、起算日を明確に定めた支払い条件が採用されています。

貿易実務においても同様で、インボイス(請求書)や送り状の発行日を起算日として、「Net 30(30日後払い)」などの条件で定めるのが一般的です。

②売掛金の管理

上記の理由により、輸出取引ではインボイスごとに支払日が異なります。したがって売掛金の管理もインボイス単位で行わなければいけません。資金繰りを正しく管理するためにも、インボイスごとに起算日と回収日を把握しておくことが大切です。

図表7 国内と海外の売掛金管理イメージ

出典:筆者作成

海外へ販売する時のリスク対策

売掛金の回収リスクを減らすには

「商品を送ったのに代金の支払いがない」、「売掛金を回収する前に相手が倒産した」-これらのリスクは、海外取引では一層の注意をしなければいけません。頻繁に相手先に訪問できないので倒産の兆候を掴みづらいですし、不良債権を回収するにも法律や司法手続きが異なるので大変な労力を要するためです。

ここでは売掛金の回収リスクを抑えるための方法を3つご紹介します。

①「前払い(T/T in advance)」

もっとも安全な方法です。特に初めて取引を行う相手や信用が不確かな場合には必須といえます。

②「信用状(L/C)」

買い手に代わって、銀行が支払いを保証する決済手段です。ただし開発途上国などの銀行は信用状況が不安定な場合があるため注意が必要です。

③ 貿易保険(NEXI)

日本政府が設立した輸出取引を保護する保険会社です。

例えば、買い手が倒産した場合には商品代金の最大90%が保険金として支払われる仕組みがあります。

輸出入に関する規制を確認する

貿易には様々な規制が存在します。この規制を知らずに違反すると、法的制裁や罰金を受ける可能性があるほか、貨物が税関で差し止められ、納期遅延や輸入不許可に繋がるリスクがあります。このリスクを回避するために、まずは輸出入に関する規制の大枠を知っておきましょう。

よく誤解されるのは「日本で普通に売られているものだから輸出しても問題ない」というものです。これは2つの意味で正しいとは言えません。

①輸出規制は国際的な安全保障を重視している

国内の法規制が国民の健康や消費者保護の観点で制定されているのに対し、輸出規制は国際的な安全保障を重視した内容になっています。たとえば、「テロリストに武器を売らない」「外国に害虫を出さない」「廃棄物を外国に押し付けない」「絶滅危惧種を守る」というもので、様々なものが規制対象に挙がっています。

規制を詳しくみると多くの商品は対象外になりますが、対象外だと証明する為の書類や、指定機関での検査が必要なケースがあります。証明には時間も費用もかかります。輸出しようとする商品がどのような規制にかかるのかを事前に調べることが大切です。輸出者が単独で調べるのは大変なので、JETRO(日本貿易振興機構)の相談窓口や通関業者といった専門家に相談するとよいでしょう。また、下記の図表を参考に管轄省庁のWEBサイトから情報を集めることも有用です。

図表8 輸出規制の例

出典:筆者作成

②外国には外国の安全基準がある

一般的に、日本製品は品質が高く、高い安全基準をクリアしているとされています。

しかし、それをそのまま外国に持ち込めば自動的に現地で流通できるという訳ではありません。国ごとに独自の「安全基準」や「輸入規制」が存在するからです。

たとえば、日本で普通に販売されている加工食品が、ある国では使用禁止の添加物を含んでいたり、化粧品の成分ラベルや言語表示の不備で販売を認められなかったりします。

相手国の法律や基準については日本側でもある程度は確認できますが、次の理由から輸入者(買い手)に調べてもらうことをお勧めします。

- 〈理由①〉買い手の方がその国の言語に詳しいので、規制内容の解釈が正確にできる

- 〈理由②〉規制の改正など最新情報は買い手の方が入手しやすい

- 〈理由③〉輸入国での販売目的によって適用法律が変わることがある(輸入後のことは買い手次第)

このように法規制のリスクヘッジをするには、輸出者と輸入者の双方が自国の法規制をよく確認し、対応することが求められます。

おわりに

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

国内取引とは異なる輸出独自の法規制や手続きなどが多く、難しく感じられる点もあるかもしれません。

しかし、すべてを自力で解決する必要はなく、輸出者は大筋を理解し、細かなところは貿易に詳しい中小企業診断士やJETRO等の専門家のサポートを得れば安心して進めることができます。

(※JETRO(ジェトロ)とは、日本貿易振興機構の略称で、中小企業に向けて、様々な支援を行なっている団体です。)

本コラムを通じて、輸出の全体イメージを少しでも掴んでいただき、貴社の商品を海外に展開される際の一助となりましたら幸いです。

CONTACT US お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お問い合わせに対してコンサルタントが

ヒアリングにうかがいます

Tel. 06-6809-5592

受付時間 平日 9:00〜17:00