品質管理で企業価値を高め,後継者が集まる“魅力ある会社”へ ~ノウハウ伝承と無形資産活用による事業承継の新しい視点~

中小企業の後継者不足の本質的課題

近年,中小企業の後継者不足が深刻化しています。日本政策金融公庫の調査(2023年)によれば,60歳以上の経営者のうち半数以上が「後継者未定」と回答しています。

この背景には,単なる人材難や少子化だけでなく,「企業の経済的価値」や「職業としての魅力」の不足が大きく影響していることが,さまざまな調査や専門記事から明らかになっています。

たとえば,中小企業庁の「事業承継ガイドライン」では,後継者候補が事業の将来性や収益力,働きがいに不安を感じていることが,承継意欲の低下につながっていると指摘されています。また,家業を継がない理由として「経営の責任が重い」「やりがいを感じない」「待遇が良くない」といった声も多く,企業価値や職業としての魅力が後継者確保のカギであることは明白です。

私は長年,製造業の現場で品質管理やカイゼン活動の実務経験を積んだのち,ISO内部監査員を経て中小企業診断士として経営支援に取り組んでいます。その中で実感しているのは,「品質管理の考え方を経営全体に活かし,企業価値を高めること」が,後継者不足の根本解決につながるのではないか,ということです。本稿では,品質管理を軸にした企業価値向上と,ノウハウ伝承による“魅力ある会社づくり”の実践について考えてみます。

品質管理の考え方が企業価値向上に果たす役割

品質管理は,製品やサービスの「不良を減らす」「クレームを防ぐ」といった守りの側面にフォーカスされがちですが,企業価値を高める“攻めの経営手法”としても極めて重要です。品質管理の基本的な考え方は,

「顧客の期待に応えること」

「安定した品質を維持すること」

「継続的な改善を行うこと」です。

これらは,企業の信頼性やブランド力の向上,さらには利益率の改善に直結します。

まず,品質が安定すれば,顧客からの信頼が高まり,継続的な取引や新規顧客の獲得が期待できます。安定した品質は,納期遵守やクレーム削減にもつながり,結果として取引先からの評価も向上します。また,品質管理のプロセスで現場のムダやバラツキを減らすことで,コスト削減や生産性向上が実現します。このような改善活動が積み重なることで,企業の収益性が向上し,財務基盤が強化されます。

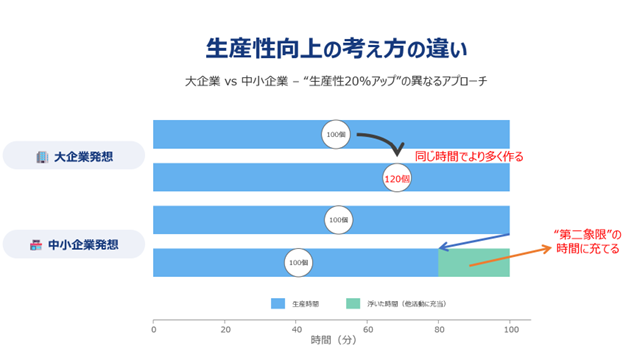

ここで,“生産性向上”というと,同じリソース(特に時間)の投入でより多くのアウトプットを得ることを想起されると思いますが,実はこれは大量生産方式を採用できる大企業の考え方です。

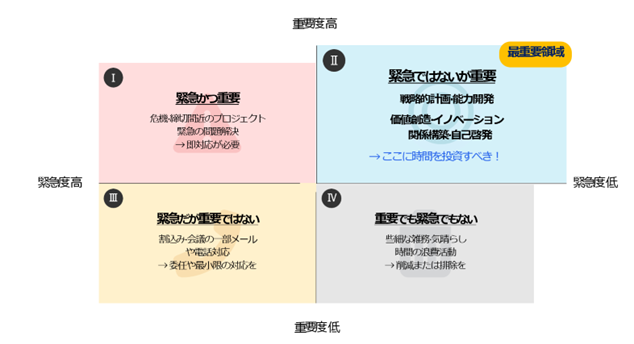

私は,特に中小企業においては,同じアウトプットをより少ないリソース(特に時間)で実現し,いわゆる“第二象限”(※)のためのリソースを捻出することこそが,品質管理の真価であると考えています。

(※「第二象限」:アイゼンハワーマトリクスの「緊急ではないが重要な活動」の部分。たとえば中長期的な改善や人材育成、リスク対策、価値観の明確化など)

こうして,品質管理の文化が根付いた企業では,従業員一人ひとりが自ら課題を発見し,改善提案を行う風土が醸成されます。これにより,現場の活性化や人材育成も促進され,結果として企業全体の活力が高まります。

品質管理は単なる「コスト」ではなく,「利益の源泉」であり,企業価値の根幹をなす経営資源であり,経営手法であるといえます。

ノウハウの蓄積・技術伝承の仕組み化が企業の魅力を高める

~無形資産活用の時代へ~

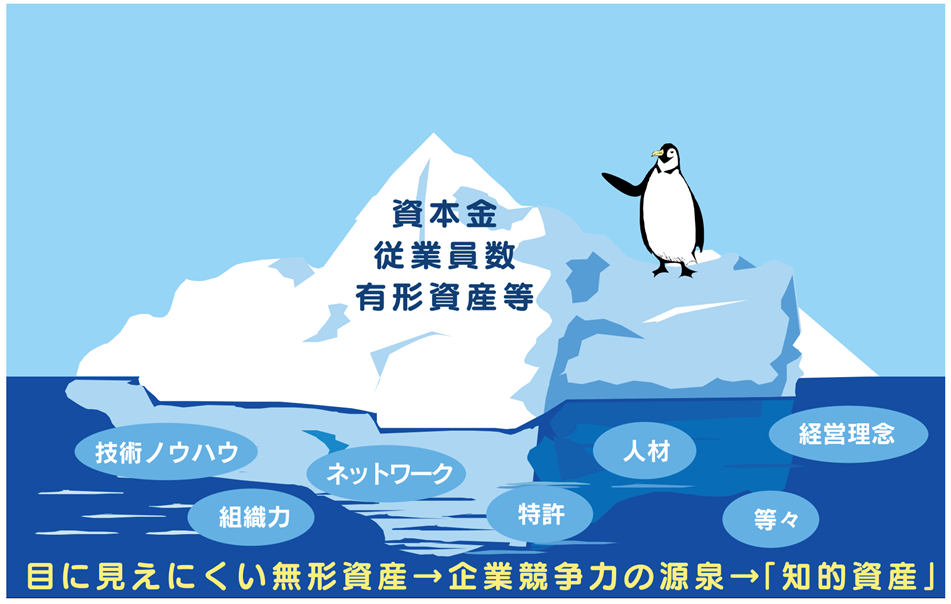

近年,企業の競争力の源泉は「無形資産」に移行しています。無形資産とは,ノウハウや技術,ブランド,組織文化,人的ネットワークなど,目に見えない企業資源のことを指します。

出典:中小機構,2012年5月「事業価値を高める経営レポート作成マニュアル改訂版/知的資産経営報告書」より

OECDや経済産業省の報告でも,無形資産の蓄積・活用が企業の持続的成長や競争力の鍵であるとしており,日本は欧米と比較してその比率が低迷していると指摘しています。

中小企業の現場では,熟練者の経験や勘,現場独自の工夫などが,暗黙知として蓄積されていることが多いです。しかし,これらが属人化したままでは,事業承継時に大きなリスクとなります。

ノウハウや技術が特定の個人に依存していると,後継者や新たな人材がその企業に参画する際に大きな障壁となり,企業の競争力低下や存続危機を招きかねません。

そこで重要となるのが,「ノウハウの見える化」と「技術伝承の仕組み化」です。

具体的には,

- 作業手順や品質基準をマニュアルや手順書として文書化する

- 動画や写真を活用して視覚的に伝える

- OJTや研修制度を整備する

などの取り組みが挙げられます。これらの仕組み化によって,ノウハウや技術が組織の資産として蓄積され,誰でも再現できる体制が整います。

「誰でも再現できる」と聞くと,「模倣困難性を失って競争優位性を保てなくなるのでは?」という懸念もあるかもしれません。

しかし,文書化しただけで誰でもできる部分は,実はノウハウや技術ではなく単なる“作業”です。自社にとっての“作業”と“ノウハウ”の境界を明確にし,本質的なノウハウの伝承を仕組み化することこそが,真の「ノウハウの見える化」「技術伝承」であり,現場を知るコンサルタントの腕の見せ所でもあります。

また,無形資産の活用は,企業の外部から見た魅力向上にも直結します。しっかりとした教育体制や技術の体系化がなされている企業は,若手人材や外部の後継者候補からも「成長できる会社」「安心して働ける会社」として認識されやすくなります。無形資産の蓄積・活用が,企業の競争力を高めるとともに,後継者や新たな人材から“選ばれる会社”になるための大きな要素となるのです。

品質管理を活用した“儲かる会社”づくりと事業承継の好循環

品質管理の考え方を経営全体に展開することで,「儲かる会社」への道筋が明確になります。工程の見える化や標準化,PDCAサイクルの徹底によって,現場のムダやバラツキを排除し,安定した生産やサービス提供が可能となります。これにより,顧客からの信頼が高まり,価格競争に巻き込まれにくい「選ばれる会社」へと成長できます。

また,品質管理を徹底することで,クレームやトラブルによる損失を未然に防ぐことができ,利益率の向上につながります。収益力が高まれば,社員の待遇改善や設備投資,新規事業への挑戦も可能となり,企業の成長ストーリーを描きやすくなります。

このような好循環が生まれることで,従業員の定着率やモチベーションも向上し,企業全体の活力が増します。さらに,利益が上がり企業価値が高まれば,後継者や外部人材にとっても「継ぐ価値のある会社」となり,事業承継の選択肢が広がります。

品質管理を軸とした“儲かる会社”づくりは,事業承継の成功と持続的な発展に直結する重要な経営戦略です。

現場目線での実践ポイントと経営者への提言

品質管理を活かして企業価値を高め,後継者が集まる会社を実現するためには,現場の視点を大切にしながら,段階的かつ組織的に取り組むことが重要です。

まず,現場の業務フローや品質基準,ノウハウの属人化状況を棚卸しし,課題を明確にすることから始めましょう。この現状分析をもとに,作業手順やノウハウをマニュアル化・手順書化し,教育体制を整備することが求められます。文書や動画,OJTなど多様な手段を組み合わせることで,現場の知見を誰でも再現できる仕組みが構築できます。

次に,全員参加型のカイゼン活動やPDCAサイクルの徹底により,現場の声を経営に反映させることが大切です。従業員一人ひとりが課題意識を持ち,改善提案を行う風土を醸成することで,企業全体の活性化と人材育成が促進されます。

これらの実践ポイントを意識することで,品質管理と無形資産活用の効果を最大化できます。特に意識したいポイントは以下の通りです。

- 現場の知見やノウハウをマニュアルや手順書として体系化する

- 動画や写真,OJTなど多様な教育手段を活用する

- 全員参加型のカイゼン活動を推進し,現場の声を経営に反映する

- PDCAサイクルを徹底し,継続的な改善を企業文化として根付かせる

- 経営者自身が品質管理とノウハウ伝承の重要性を認識し,全社的な取り組みとして推進する

- 品質管理や人材育成の取り組みを積極的に社外に発信し,企業価値や魅力を“見える化”する

これらの取り組みを着実に積み重ねていくことで,企業の無形資産が強化され,企業価値の向上とともに,後継者や新たな人材からも選ばれる“魅力ある会社”へと成長していくことができるでしょう。

まとめ:品質マネジメントで未来につなぐ企業価値の創造

中小企業の後継者不足は,単なる人材難に起因するだけではなく,企業の経済的価値や職業としての魅力の不足が根底にある,との視点で私案を述べてまいりました。

品質管理の考え方を経営全体に活かすことで,ノウハウや技術といった無形資産を蓄積・活用し,企業価値を高めることができると期待されます。

「儲かる会社」「働きがいのある会社」「成長できる会社」–こうした魅力を備えた企業こそが,次世代の後継者や外部人材から選ばれる存在となるでしょう。品質マネジメントと無形資産活用を軸に,“未来につながる企業価値”の創造を目指しましょう。

- 参考文献

- 1. 日本政策金融公庫. 「中小企業における事業承継問題の実態と変化」. 2023年8月.

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_2308.pdf - 2. 中小企業庁. 「事業承継ガイドライン」. 2022年4月.

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf - 3. M&Aキャピタルパートナーズ株式会社. 「後継者不足問題の現状とは?」.

https://www.ma-cp.com/about-ma/successor-shortage/ - 4. 経済産業省. 「通商白書2022」.

https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2022/index.html - 5. ISO情報テクノファ. 「無形資産と経済成長」.

https://www.technofer.co.jp/iso/iso-9300/

CONTACT US お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お問い合わせに対してコンサルタントが

ヒアリングにうかがいます

Tel. 06-6809-5592

受付時間 平日 9:00〜17:00