今日からできる現場主導のDX推進 〜小規模企業が自ら取り組むノーコード開発のすすめ〜

はじめに

中小企業診断士の大澤真介と申します。リユース店舗企業で店長、営業部長、経営企画室長として現場と経営の両方を経験した後、2018年に独立。「資金繰り表の作成はもっと楽にならないのか?」という自らの疑問から、独学で習得したWeb開発技術を活用し、資金繰り管理SaaS「GUULY」を自社開発しました。

中小企業診断士・ITコーディネータとして、Web開発経験と経営支援の実績を持ち、「ITと経営の二刀流」を強みとしています。「理論より実践」をモットーに、ノーコードツールや生成AIなど最新技術を、中小企業の皆様が「自分たちでできる」レベルに翻訳してご提供することを使命としています。

本稿では、私自身が経営課題を自らの手で解決してきた経験を踏まえ、小規模企業の皆様が明日から実践できるデジタル化の具体的な方法をお伝えします。

「システム開発には高額な費用が必要」「IT専門家がいないとデジタル化できない」—こうした思い込みから、多くの小規模企業がデジタル化に二の足を踏んでいます。

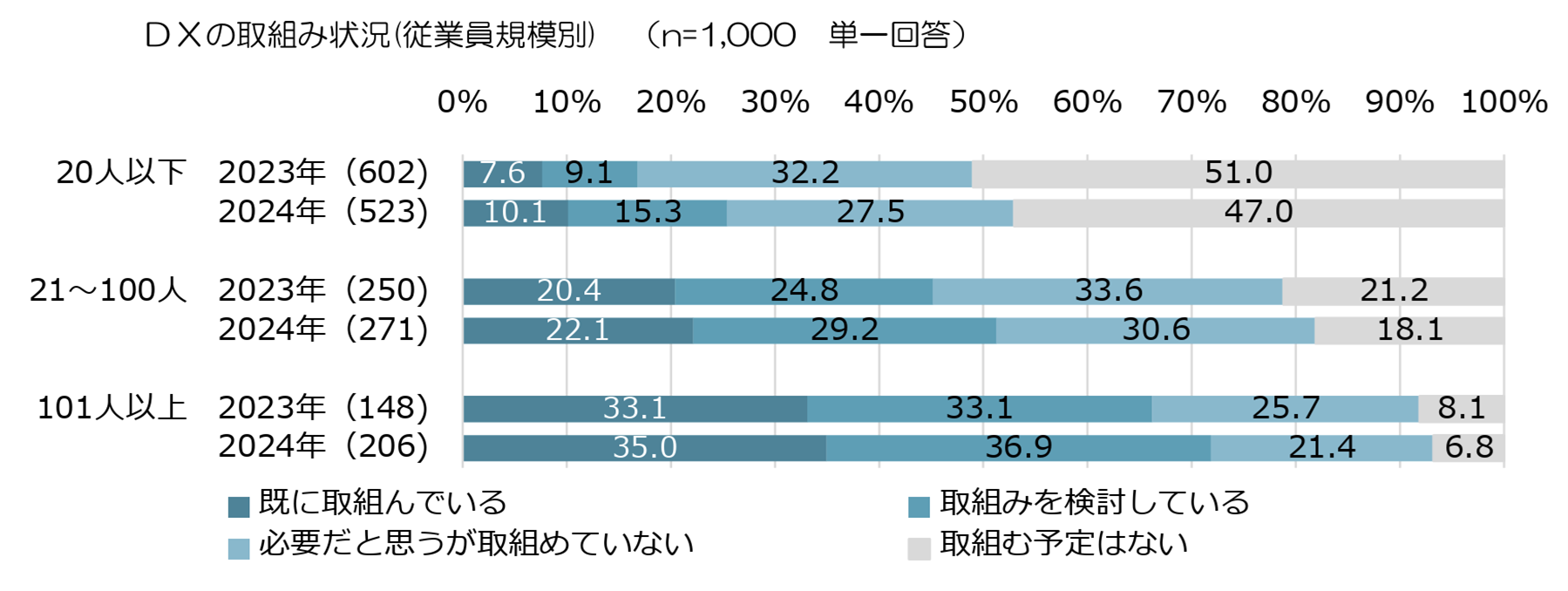

中小企業基盤整備機構の2024年10月の調査によれば、従業員20人以下の企業でデジタル化に既に取り組んでいる企業は10.1%で、「取り組みを検討している」と合わせても約25%にとどまります。

出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中小企業のDX推進に関する調査(2024年)

このような課題を解決する手段として、表計算ソフトを使える程度のスキルがあれば、誰でも業務アプリを作れる「ノーコード開発」が注目されています。

既存のExcelデータを活用し、プログラミング知識なしで業務システムを構築できるこの方法は、限られた経営資源の小規模企業に最適です。

本稿では、明日から実践できるノーコード開発の進め方を、成功事例とともに解説します。

経営者の少ない時間投資で確実に成果を出す方法をご紹介します。

小規模企業がデジタル化に踏み出せない3つの壁と、その突破口

まず、小規模企業がデジタル化に踏み出せない次の大きな壁が3つあります。

- 「うちの会社には高すぎる」というコスト面の壁

- 「社内にIT人材がいない」という人材面の壁

- 「何から始めればいいか分からない」という方向の不透明さの壁

壁その1:「うちの会社には高すぎる」というコスト面の壁

「デジタル化には高額な投資が必要」という思い込みが多くの経営者を躊躇させています。

特に懸念されるのは、初期費用だけでなく仕様変更や機能追加の度に発生する追加費用や、システム利用料という新たな固定費です。

バックオフィス業務の改善は売上に直結しにくいため、投資判断がさらに難しくなっています。

壁その2:「社内にIT人材がいない」という人材面の壁

DX白書2023によれば、調査対象企業のうち70%以上の企業がDXを推進する人材の量的・質的不足を訴えています。

出典:情報処理推進機構 DX白書2023より筆者作成

この傾向は小規模企業である程、顕著な傾向であることが想像されます。「Excelは使えるが、それ以上の知識がある社員がいない」という状況に加え、外部のIT会社との専門用語の壁や、システムの属人化リスクも経営者の不安材料となっています。

壁その3:「何から始めればいいのかわからない」という方向性の不透明さという壁

デジタル化の必要性は理解しつつも、「どの業務から着手すべきか」「どのツールを選ぶべきか」という判断材料が不足し、行動に移せない経営者が多くいます。

また、デジタル化情報の多くが大企業向けで、小規模企業に参考になるモデルケースが少ないことも障壁となっています。

突破口:経営者目線の「現場主導型」デジタル化

これらの壁を突破するカギは、小規模企業の実情に合った「現場主導型」のデジタル化です。

高額投資や専門人材に頼らず、既存の業務知識と表計算スキルを活かして段階的に進めるアプローチです。

「見積書作成の効率化」「在庫管理ミスの削減」など具体的な業務課題から始め、現場担当者自身が主役となって改善を進めることで、本当に使える仕組みを低コストで実現します。

無料から始められる自社開発アプリ—Excel知識だけで十分

「自社開発アプリ」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、実はExcelが使える程度のスキルがあれば十分可能です。

多くの小規模企業で既に活用されている表計算データをそのまま活用できるため、ゼロからの構築が不要です。

これまで「システム会社に依頼するもの」だったアプリ開発が、「現場担当者ができるもの」に変わりました。

小規模企業に最適なGoogle AppSheet

小規模企業におすすめなのがGoogleのAppSheetです。

ExcelやGoogleスプレッドシートとの連携が容易で、既存データをそのまま取り込めば、スマホやタブレットから操作できるアプリに早変わりします。

料金面でも小規模企業に適しています。個人利用やプロトタイプ開発には無料プランが用意されており、最大10名までのテストユーザーと共有可能です。

本格的なビジネス利用でも、月額730円/ユーザーからの段階的な料金体系となっており、小さく始めて効果を確認しながら徐々に拡張していけるため、資金的な余裕が限られる小規模企業に最適です。

経営に直結する3つのメリット

メリット1:業務に精通した現場担当者が自ら開発できる

経理担当者が「どんな請求書管理が必要か」を知っているように、業務を理解している人が直接アプリ作りに関わることで、真に使いやすいシステムが生まれます。

「使いづらくて結局使われない」という失敗リスクも大幅に減少します。

メリット2:小さく始めて段階的に拡張できる

大きな初期投資を避け、効果が見込める一部業務からスタートできます。

例えば「まず見積書作成の効率化、次に受注管理へ」といった段階的な進め方なら、投資判断に慎重な小規模企業でも始めやすく、失敗時のリスクも最小限です。

メリット3:変化に応じて自社で改良・運用できる

外部に依頼せず自社で機能改修ができる独立性は大きな強みです。

「仕様変更の都度追加費用発生」「改修に時間がかかりビジネスチャンスを逃す」といった従来型開発の課題が解消され、意思決定の速い小規模企業の機動力をさらに高めます。

従来のシステム開発に必要だったプログラミングの専門知識は不要になりますが、AppSheetなどのノーコードツールの基本的な操作方法や、データの整理・設計についての学習は必要です。

ただし、その学習難易度はExcel操作を習得するのと同程度であり、現場の業務知識を持つ担当者なら数日〜数週間で基本を習得できます。さらに、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用することで、この学習・開発プロセスを大幅に効率化できます。

特にGeminiはAppSheetと同じGoogleエコシステムに属しているため、「AppSheetでデータベースを設計する方法」「スプレッドシートからアプリを作成する手順」といった質問に対して、より正確で実践的なガイダンスを提供します。

まさに小規模企業が限られた経営資源で効果的にデジタル化を進める「最適解」と言えるでしょう。

現場主導のDX成功事例—小規模企業の挑戦

実際にノーコード開発ツールを活用して成果を上げている小規模企業の事例を紹介します。いずれも特別なIT知識を持たない現場担当者が中心となって取り組んだ実例です。

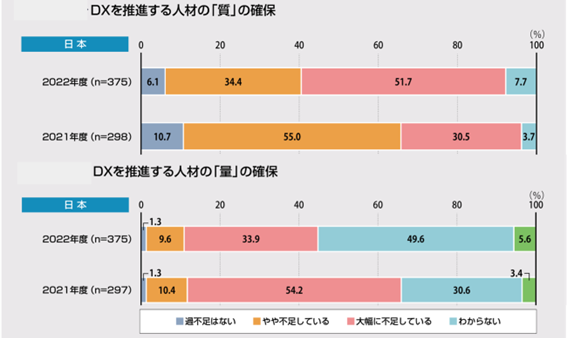

製造業A社(従業員10名)の生産管理改革

【課題】

金属部品製造のA社では、作業指示は紙の伝票で行い、進捗状況はExcelで管理する二重管理が常態化。データ転記ミスが頻発し、製造現場と事務所の情報共有にタイムラグが生じていました。「今どの注文がどの工程まで進んでいるのか」をリアルタイムで把握できず、顧客からの問い合わせにすぐ対応できない状況でした。

【解決策】

生産管理担当者がAppSheetで工程管理アプリを開発。既存Excelデータをベースに、最小限の機能(作業指示と進捗報告)だけのシンプルなアプリから始め、現場作業者がタブレットから工程完了を簡単に報告できる仕組みを構築。初期版の成功後、材料在庫管理や品質チェック機能を段階的に追加しました。

【成果】

導入後、データ入力作業時間が大幅に削減され、紙とExcelの二重管理が解消されました。転記ミスも減少し、業務効率が向上。特に大きな成果は納期遵守の改善です。リアルタイムな進捗把握により遅延リスクを早期発見できるようになり、蓄積データの分析で生産計画の精度も向上しました。

出典:筆者作成

小売業B社(従業員5名)の顧客管理革新

【課題】

自然食品店B社では、実店舗の会員情報はExcelで、ECサイトの顧客データは別システムで管理されており、両チャネルのデータが分断。同一顧客が両方を利用するケースも把握できず、顧客の購買履歴を活用したターゲット販促もできない状況でした。

【解決策】

店長自らAppSheetで統合顧客管理システムを開発。実店舗とECの顧客情報を統合し、購買履歴や好みのカテゴリなどを一元管理。スタッフがスマホから簡単に顧客情報を入力・参照できる機能や、購買パターンに基づく顧客セグメント分類、自動アラート機能なども実装しました。

【成果】

チャネル横断での顧客理解が深まり、ターゲットを絞った効果的な販促が可能になりました。顧客のリピート率が向上し、販促活動の反応率も大幅に改善。スタッフ間の情報共有も円滑になり、顧客の好みや問い合わせ履歴をリアルタイムに共有できるようになりました。

サービス業C社(従業員8名)の予約・シフト管理刷新

【課題】

3店舗のマッサージサロンを運営するC社では、予約管理は電話受付と手書きカレンダーが主体。複数店舗間での調整や情報共有が困難で、予約の二重登録や記入漏れによるトラブルが月に数回発生。スタッフのシフト管理も予約状況と連動できておらず、人員配置の非効率が課題でした。

【解決策】

受付担当者がAppSheetで予約・シフト統合管理アプリを開発。予約情報とセラピストのシフト情報を連携させ、リアルタイムで空き状況を確認できるシステムを構築しました。

【成果】

予約ミスによるトラブルが導入後大幅に減少。電話対応の負担が軽減され、受付業務の効率が向上しました。空き時間の有効活用も進み、予約稼働率が向上。顧客情報の一元管理で接客品質も改善され、顧客満足度が上昇。リピート増加と口コミによる新規獲得で売上も増加しました。

これらの事例に共通するのは、業務に精通した現場担当者が主体となって小さく始め、成功体験を積み重ねながら段階的に発展させた点です。高額投資や専門IT知識なしで、具体的な業務課題を解決し確実な成果を上げています。

社長が主導する5ステップ実践法—最短4週間で成果を出す

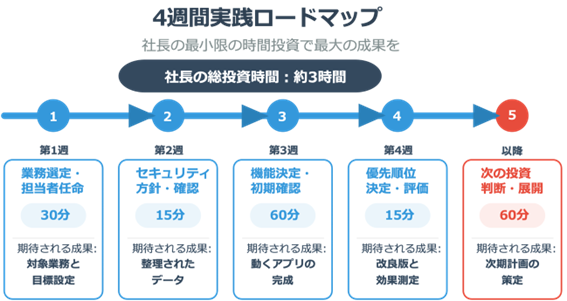

小規模企業の経営者が最小限の時間投資で確実に成果を出すための実践ロードマップです。

ステップ1:優先業務の選定(3日間)

社長の役割:合計30分

– 効果が出やすい業務を1つ決定

– 担当者を指名し、権限を与える

選定基準

– 課題が明確で効果が測定しやすい業務

– 既にExcelで管理している業務

– 関わる人数が少ない業務

ステップ2:データの整理(1週間)

社長の役割:合計15分

– 情報セキュリティの方針提示

– 整理されたデータの最終確認

成功のポイント

– 完璧を求めず「使える状態」を目指す

– 個人情報など機密データの取扱いルールを明確に

ステップ3:初期アプリの開発(1週間)

社長の役割:合計60分

– 「必須機能」と「あったら便利な機能」の線引き

– 初期版の確認とフィードバック

実践のコツ

– まずは最小限の基本機能だけで始める

– 2〜3名の協力的なメンバーでまず試す

ステップ4:フィードバックと改良(1週間)

社長の役割:合計15分

– 改善優先順位の決定

– 次のステップへの判断(本格導入・拡大・修正)

経営者視点のポイント

– 週1回15分の進捗確認ミーティングを設定

– 小さな成功を評価し、チームのモチベーションを高める

ステップ5:成功体験の拡大(1週間〜)

社長の役割:合計60分

– 成果の検証と評価- 次に取り組む業務領域の決定

経営判断のポイント

– 投資対効果を数値で確認

– 成功体験を社内で共有し、横展開の基盤に

出典:筆者作成

経営者が成功を導くには、単に「やってみて」と指示するだけでなく、最初の一歩を現場と共に踏み出すことが重要です。

完璧なシステムを追求するよりも、まずは使い始めて継続的に改善していくことを重視しましょう。そして何より、担当者に適切な時間と権限を与えることで、主体性を引き出し、持続的な改善サイクルを生み出すことができます。

この3つの原則が、小規模企業のデジタル化成功の鍵となるのです。

小規模企業の強みを活かし、大企業では数ヶ月かかる変革を4週間で実現しましょう。

経営者が実感できる3つの具体的メリット

ノーコード開発で得られる経営上の以下の3つの大きなメリットを、小規模企業の社長の視点から解説します。

- 見えなかった業務の「見える化」でムダを発見

- 現場の「自分たちで改善できる」文化がコスト以上の価値に

- 大企業に負けない「小回りの良さ」という武器を手に入れる

見えなかった業務の「見える化」でムダを発見

アプリ開発を進める過程で、これまで「当たり前」と思っていた業務の無駄や非効率が明らかになります。「なぜこの承認が必要なのか」「なぜこの情報を二度入力するのか」といった疑問が自然と生まれ、業務改善のきっかけになります。

実際、ある製造業の社長は「工程管理アプリを作る過程で、無駄な確認作業が3つも見つかった」と話します。作業指示書の承認フローを見直すだけで、製品の納期が2日短縮できた例もあります。

経営者として大切なのは「データに基づく判断」です。「どの商品が最も利益率が高いか」「どの営業担当者の成約率が高いか」といった質問に、勘や記憶ではなく正確なデータで答えられるようになります。

小規模企業こそ、限られた経営資源を最適に配分するために、こうした「見える化」が重要です。

現場の「自分たちで改善できる」文化がコスト以上の価値に

ノーコード開発の本当の価値は、単なるシステム導入ではなく「現場が自ら改善できる文化」の醸成にあります。従来のシステム開発では「ITベンダーに頼む」という受け身の姿勢でしたが、ノーコード開発では現場が主体的に問題解決に取り組めます。

ある小売店の社長は「最初はアプリ開発が目的だったが、結果として最も価値があったのは社員の意識変化だった」と振り返ります。「これを改善したい」という現場からの提案が増え、毎月の改善提案件数が3倍になったという事例もあります。

特に小規模企業では、限られた人材で多様な業務をこなす必要があります。「ITに強い社員」が少しずつ増えることで、日々の小さな業務改善が積み重なり、結果として大きな生産性向上につながります。

大企業に負けない「小回りの良さ」という武器を手に入れる

小規模企業の最大の武器は「意思決定の速さ」と「変化への対応力」です。ノーコード開発はこの強みをさらに伸ばします。大企業では何ヶ月もかかるシステム変更を、小規模企業なら数日で実現できます。

例えば、あるサービス業の経営者は「大手競合が提案から導入まで3ヶ月かかるシステムを、うちは2週間で作って運用開始した」と話します。顧客ニーズの変化や市場動向に素早く対応できることが、大企業との差別化ポイントになります。

さらに、小規模企業は経営者と現場の距離が近いという特性があります。「社長の思いついたアイデアをすぐにカタチにできる」という機動力は、大企業にはない競争優位性です。ノーコード開発はこの「小回りの良さ」を最大限に活かすツールと言えるでしょう。

ノーコード開発は「IT投資」というよりも「経営改革の入り口」です。小さく始めて、成功体験を積み重ねることで、デジタル時代を生き抜く組織力を着実に高めていけます。

おわりに—今日から始める第一歩

小規模企業のデジタル化は、大規模な投資や専門人材がなくても実現できます。「現場主導」「低コスト」「段階的成長」の3つの原則を守りながら、自社に合ったペースで進めていくことが成功の鍵です。

小規模企業だからこそ成功する3つの原則

「現場主導」の原則

現場をよく知る担当者が中心となって進めることで、本当に使える仕組みができます。トップの「こうあるべき」より、現場の「こうしたい」から始めましょう。

「低コスト」の原則

大規模投資を避け、無料プランからスタートして成果を確認しながら拡大していきます。「完璧なシステム」より「すぐに価値を生む仕組み」を優先しましょう。

「段階的成長」の原則

一気に全社的システムを目指さず、効果が出やすい業務から始めて成功体験を積み重ねます。小さな成功が次の挑戦への自信になります。

今すぐできる3つのアクション

今日中に:デジタル化したい業務をリストアップ

「ここを改善したら一番効果がある」と思う業務を3つ書き出してみましょう。優先順位を付け、最も効果が高そうなものを選びます。

今週中に:担当者と15分の作戦会議

選んだ業務の担当者と短時間でも話し合い、「何を改善したいか」「どんな効果を期待するか」を明確にします。

今月中に:無料で試してみる

Google AppSheetの無料アカウントを作成し、既存のExcelデータで簡単なアプリを試作してみましょう。失敗してもリスクはゼロです。

小規模企業には「うちにデジタル化は無理」と感じる経営者の方も多いでしょう。しかし、むしろ小規模だからこそ成功できるのです。意思決定の速さ、現場との距離の近さ、柔軟な試行錯誤—これらの強みを活かせば、大企業にはないスピード感あるデジタル化が可能です。

「できない理由」を探すのではなく、「できることから始める」姿勢で一歩を踏み出してみませんか。今日から始める小さな一歩が、明日の大きな変化につながります。

※本記事は筆者の実務経験と中小企業での実際の導入事例をもとに執筆しています。各企業の状況に応じて、適切なアプローチは異なる場合がありますので、自社の特性を踏まえた判断をお願いします。

CONTACT US お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お問い合わせに対してコンサルタントが

ヒアリングにうかがいます

Tel. 06-6809-5592

受付時間 平日 9:00〜17:00